HOUSTO編集部でさまざまな記事を執筆しているライターが、小学生2人のこどもを連れて、ニュージーランドへ短期親子留学を実施。前後編にわたって体験記をレポート中です。後編では、学校に通ってみた感想やこどもたちの変化についてお届けします。学校選び・持ち物について綴った前編はこちら。

小学校高学年は、英語力の問題よりも環境に馴染むことにまず苦労する

今回の留学で選んだ学校は、Owairoa Primary School(選んだ理由については前編を参照)。ニュージーランド・オークランドにある公立小学校です。こどもたちは、2月にスタートしたターム1の10週間をもうすぐ無事に終えようとしています。上の息子と下の娘では、入学当初の反応や順応の仕方が大きく異なりました。

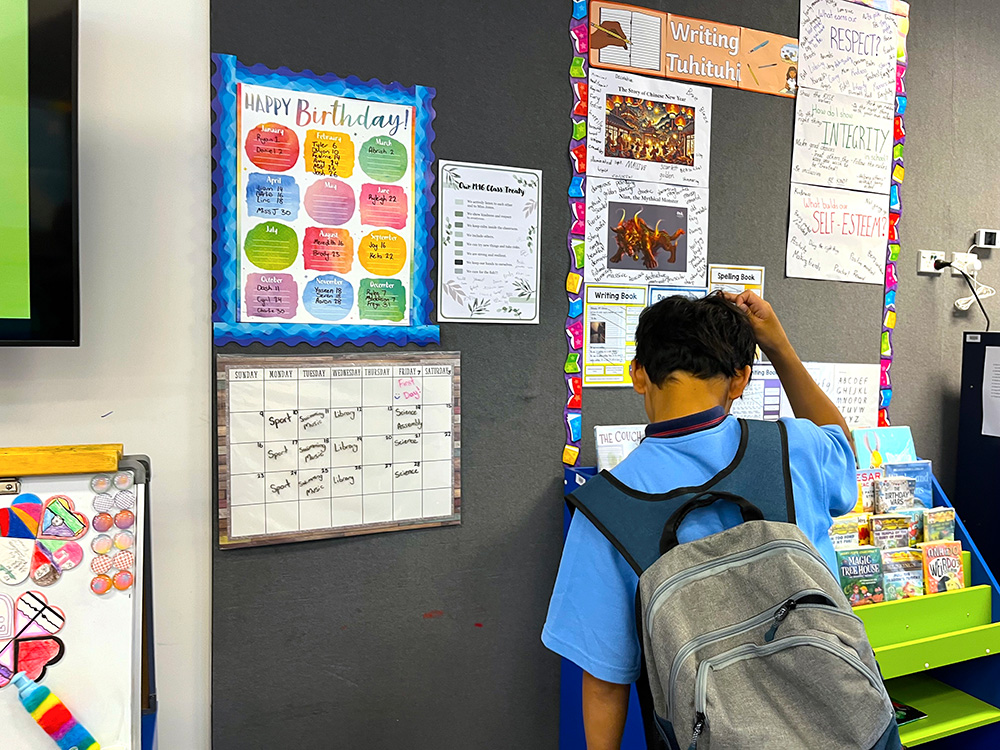

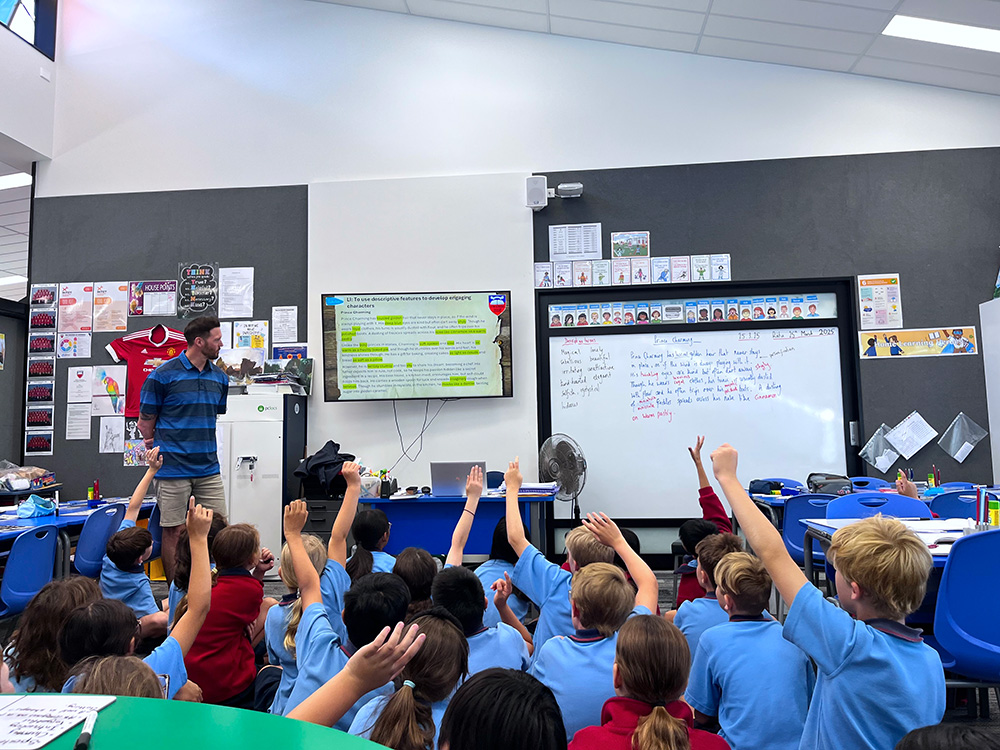

ニュージーランドに着いた当時、息子は小学5年生。ここでは最高学年のYear6に在籍していることもあり、英語も学びの内容も難易度は高めです。日常英語ですらほとんど分からない状態で、落ちこぼれたような感覚と疎外感が織り混ざり、「日本に帰りたい」と「学校に行きたくない」と何度も涙をこぼしました。

日本の小学校では高学年に入り、クラスメイトや先生たちと深い関係を築いていたこともあって、そこから離れたくないという思いも強かったようです。11歳は思春期の入り口にいる年代。言葉の壁がなかったとしても、新しい環境で新しい友達をつくることが難しいのは十分理解できます。

でも、学校で授業を受けている間、親ができることは何もありません。だから親の役目は学校外で過ごす時間が少しでも楽しくなるように努めること。

好きなサッカーができる広い公園へ連れ出したり、フィッシュ&チップス(特にチップス!)やチョコレートなど、日本では積極的に食べることのない食べ物を一緒に食べたり……。

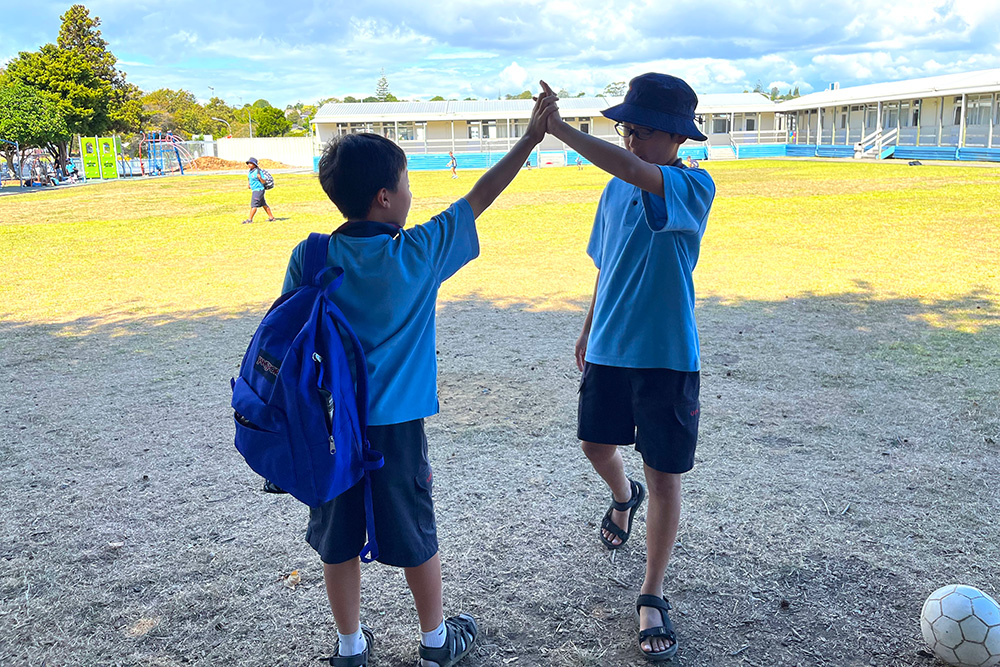

でも一番の助けになったのは、やっぱり友達の存在でした。

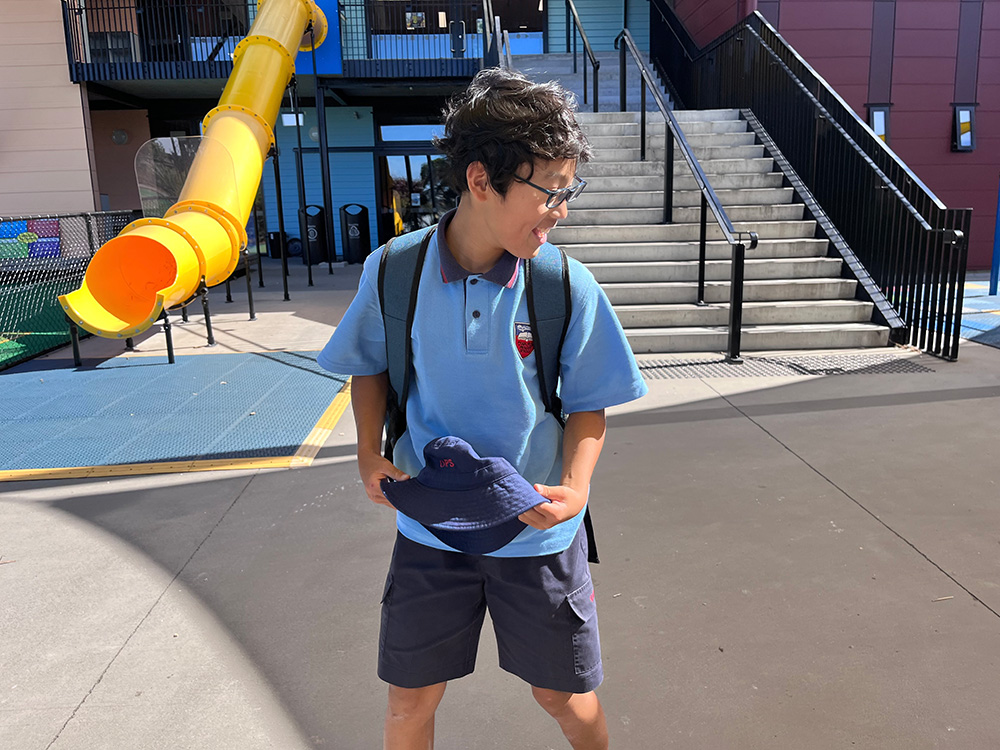

同じタイミングで留学していた韓国人の同い年の男の子と仲良くなり、クラスは違うものの学校に行けば彼とサッカーができると思うことで登校のハードルがグッと下がったように思います。

友達の力、そしてスポーツの力は偉大です。彼は先に母国へ帰ってしまいましたが、今もメールでやり取りを続けています。

たった3ヶ月で劇的に英語がうまくなるわけではもちろんありませんが、授業で聞き取れる単語は着実に増え、少しずつ言葉を発することができるようになり、クラスメイトとも簡単な英語でコミュニケーションをとれるようになってきました。

渡航してきた当時は「日本に帰りたい」と言っていたのに、今は「ここを離れたくない」に変わってきています。

年齢が低いほど順応は早い。小学1年での留学はメリットが大きいかも?

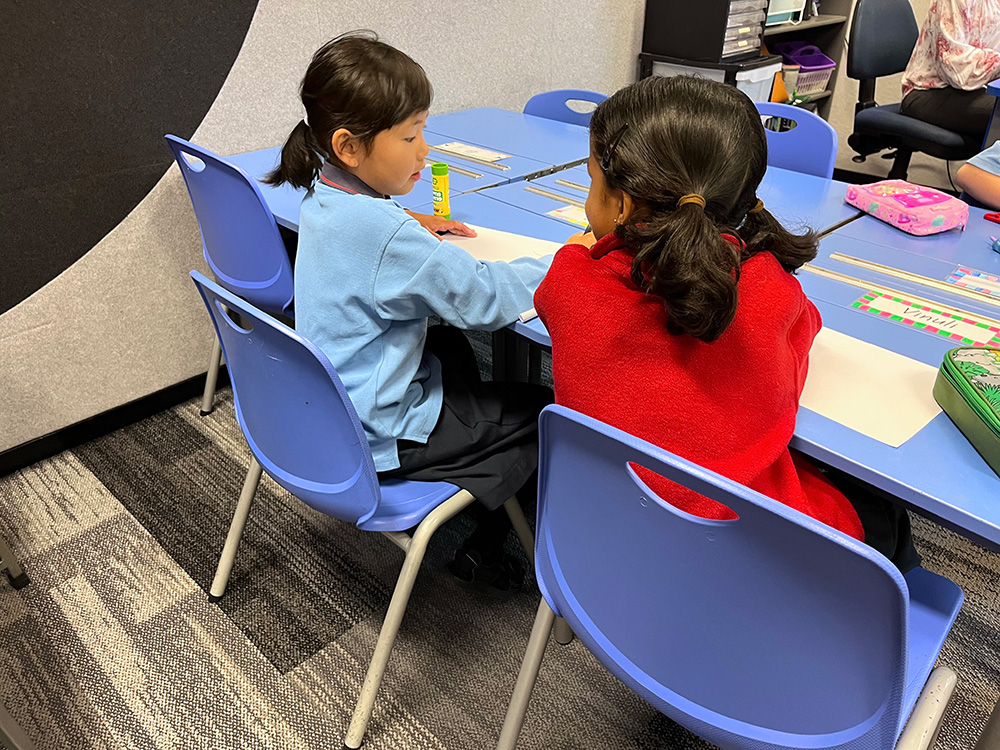

いっぽう、下の娘は小学1年生の冬にニュージーランドへ到着。不安や心配よりも、楽しみや期待感のほうがかなり強い様子でした。「できないかもしれない」「分からなかったらどうしよう」というような心配や先を見通す力は、人生経験を伴ってこそ養われるもの。そこが、小学1年と小学5年の大きな違いなのかもしれません。

娘は登校初日から「楽しかった!」と大興奮。クラスメイトのこと、先生のこと、どんな授業をしたかを毎日報告してくれています。ただ、学校が始まって数週間が経った頃は「ママと離れたくない」と教室で泣くこともありました。学校が嫌なのではなく、親しい人が誰もいない環境で母親と離れるのがただ寂しい。そんな感情だったようです。

ニュージーランドの小学校では5歳から入学できるため、日本で小学1年生の娘は中学年にあたるYear3に在籍。ニュージーランドの生徒たちも学校生活に慣れ、学びを深めていく学年です。

英語力の問題はあれど、娘がスムーズにクラスに馴染めたのは、日本で小学校生活を経験していたおかげだと思っています。

親自身もその国や教育制度、学校について学ぶ姿勢を持つこと。それが親子留学を充実させるコツ

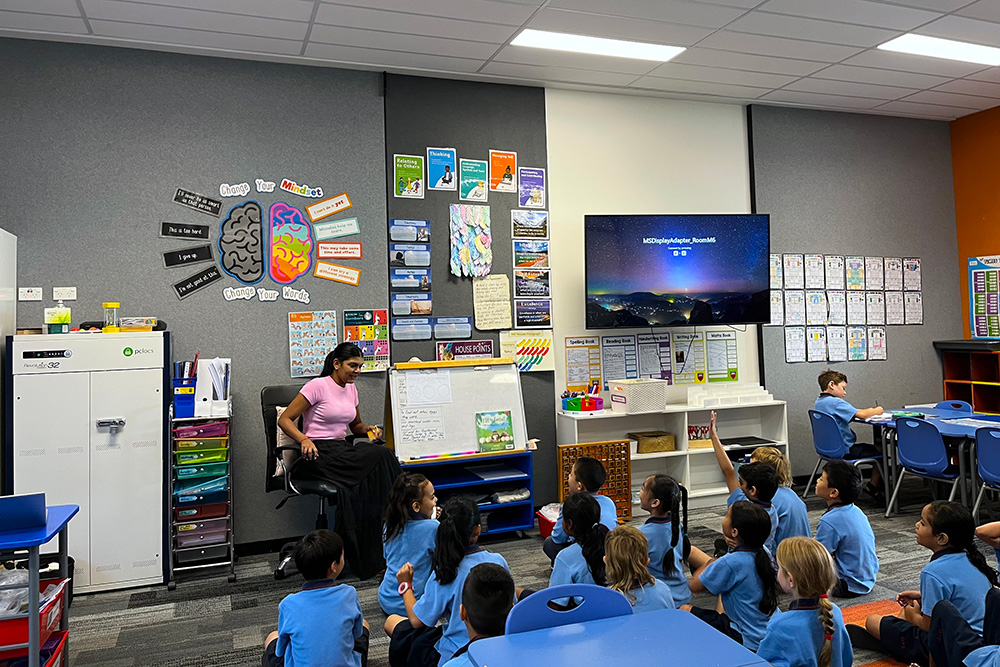

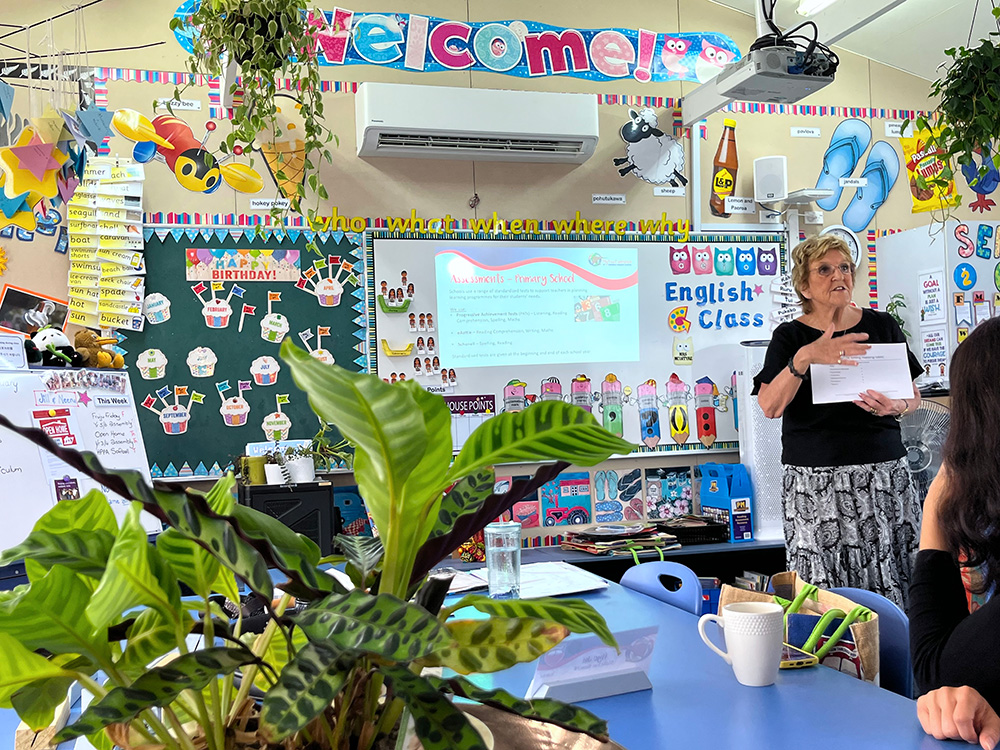

こどもたちが学んでいるOwairoa Primary Schoolは、留学生の受け入れに積極的です。国際留学生の入学手続きを行う専門の部署があり、その保護者向けにもParent class(両親学級)を平日1時間半行なっています。受講費用は学費に含まれていて、追加の費用は発生しません。

取り扱うテーマは教育から生活情報全般まで幅広くカバー。学校の理念、ニュージーランドの教育制度、学校があるHowickというエリアについて、ニュージーランドの歴史、おすすめの観光スポットや週末イベントの探し方、車を運転する際の注意事項…。ニュージーランド特有の英語フレーズをレッスンしてくれた日もありました。

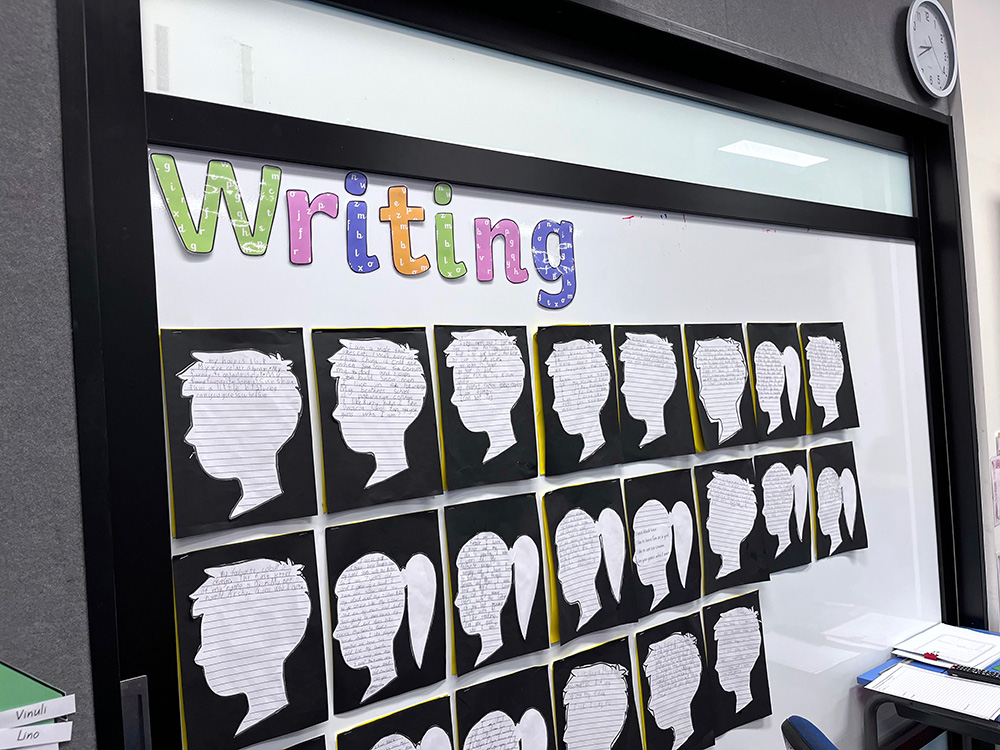

ニュージーランドの教育カリキュラムは全国統一ですが、力を入れている部分は学校によってそれぞれ異なります。この学校がどんな思いで教育を提供しているのか、どんな意図で授業が行われているのか、今後どんな行事が行われていくのかなど、ウェブで拾う情報からはつかみきれない学校のカラーや雰囲気を感じとれる、とてもいい機会です。

留学は、学校を決めるまでは入念にリサーチを行うと思いますが、いざ現地に着いたら「学校にお任せ」「あとはこどもがどう頑張るか」と親は一歩引いたような気分になってしまうことも多いはず。でも、こどもが実際どんな環境で過ごしているのか、何を得ようとしているのかを現場で知ることは、今後こどもにどんな教育機会を与えるか考える上で大きな意味があると私は思います。

この専門部署と両親学級がなかったら、留学生の親は担任の先生をつかまえて直接質問するしか学校とコミュニケーションをとることはできなかったかもしれません。もし自力で交流できたとしても、この両親学級で得たような深い情報まで辿り着けなかったかも。そういう意味でも、この学校を選んで本当によかったと考えています。

そして保護者同士のネットワークづくりにも大きく貢献しています。生徒の送り迎え時はバタバタで、保護者とゆっくり話す時間はほぼなし。誰が留学生の親でどの国から来ているのかなんて全くわかりません。日本はもちろん、韓国や台湾など、各国の留学生ママとつながれたのも、この両親学級のおかげです。

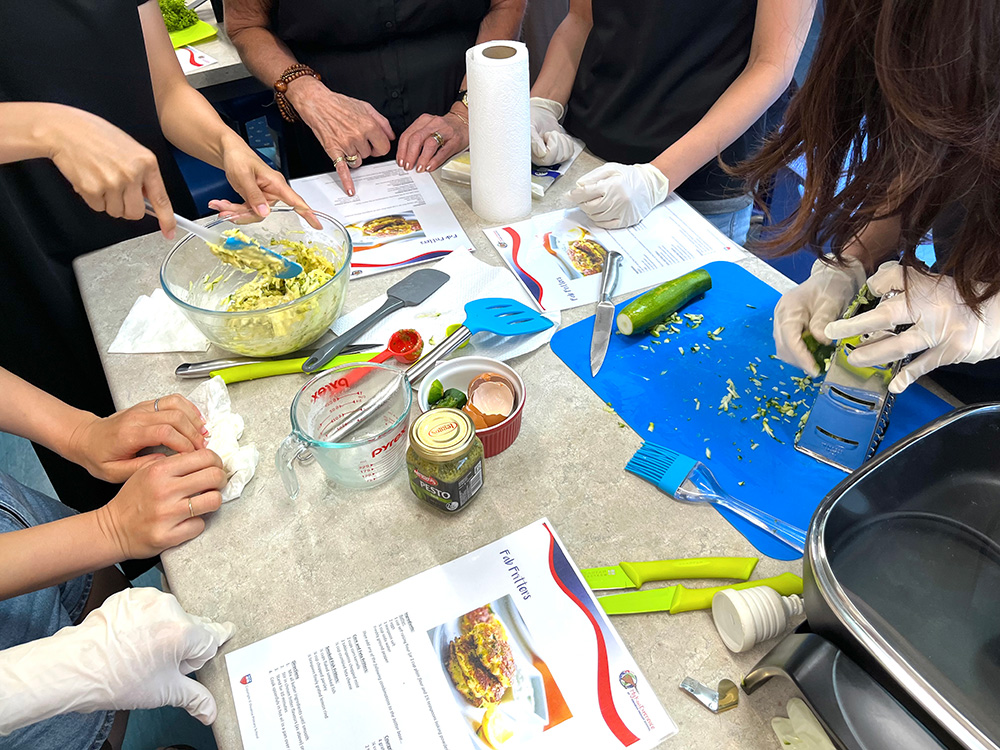

ちなみにこの両親学級では、毎週金曜日にニュージーランドで親しまれている料理をつくるクッキングクラスを開催してくれます(もちろん参加無料!)。

バターチキンや野菜がたっぷり入ったミートボール、スコーンなど、料理のレパートリーも増えました。

何歳でどのくらい長く留学するのがいい? 正解はないけれど、目安はある

今回の私たちの留学は3ヶ月弱で、こちらの学期で言うと1ターム分。終了を間近に控えた今、消化不良に感じる部分は大きいです。こどもたちはようやく学校に慣れ、クラスメイトと打ち解けて、英語が耳に入ってくるようになってきたところ。英語力をさらに伸ばし、英語で何かを学ぶためのスタートラインに立つには、やはり年単位での留学が必要だと思います。

ただし高学年に限って言うと、「自国とは異なる文化がある」「さまざまな考え方、暮らし方がある」ことを知るだけでも、短期間の留学には価値があります! 高学年は、英語が話せないとしても日本語で学んだ知識や学力はしっかりあります。ただ言葉の壁があるだけで、英語が理解できるようになればさらに深い学びへとスムーズにステップアップすることが可能。その入り口としての短期留学は大いにアリだと思います。

娘のような7歳くらいでの留学は、英語環境にも学校生活にもスムーズに馴染みやすいという実感があります。ただ、短期で終われば英語力は一気にダウンすること必至。英語に対する前向きで楽しい気持ちを、帰国後にいかに維持させるかがポイントになるかなと思っています。

さらに低年齢での留学も同じで、英語への抵抗感が少ないぶん早く覚えるけれど、帰国すれば忘れるのも早いはず。短期留学だと、「楽しかったね」と単なる旅行気分で終わってしまう可能性もあると感じています。

結局、いつどんなタイミングで留学するのがいいか、正解はありません。こどもの性格や能力、期間によるからです。

学校の先生や留学生ママと話していて感じるのは、留学の目的をはっきり決めることと、その目的を親子で共有する(親の独りよがりで留学を強行しない)ことの重要さ。私自身も、こどもの教育だけでなく、家族が今後どこでどんな暮らし方をしていくかを考えるきっかけになりました。

何はともあれ、ニュージーランドのゆるい心地よさ、どんな人もウェルカムな雰囲気には着いてからずっと感動しっぱなしでした。またここに戻りたい、と思えるような学校と国に出会えたことに、今はただ感謝しています。

ニュージーランドのあれこれについては、またご紹介できる機会があれば詳しくレポートしたいと思います!