文筆家、塩谷舞さんが綴る「もの」のものがたり。一点のものを見つめることから奥行きを持って立ち上がる、文化と想いを語っていただきます。今月は、暮らしのこだわりの中の「敷物」と、そのこだわりが心地よくほどけていくまでのストーリー。

過度なこだわりは、ときに心を脅かす

アメリカから帰国した2021年の夏のこと。ガラスと鉄とコンクリートで構成されたミニマルな家に、彩度の低いものばかりを並べて暮らし始めた。7年ぶりのひとり暮らしということもあり、自分が心から許容できるものだけをこの空間に迎えよう、という意識で満ちていたのだ。

この家で静かな音楽をかけて、夜は蝋燭の灯りで過ごす時間を私は大層気に入っていた……のだけれど、時折友人を招けば「え、暗くない?」「ここで暮らしてるん?」「落ち着かへんわ(笑)」「コンビニのお菓子とか持ってきたら怒られそう」とかなんとか、言われたい放題であった。

それに加えて、朗らかな性格の恋人がこの家で長時間過ごすと次第に口数が減っていき、しまいには体調を崩す始末。シックハウス症候群か、はたまた地縛霊か?……という訳もなく、原因はほかでもない私と、この薄暗い家であった。

色柄の派手なものはダメ。プラスチック容器もダメ。大きな音も、賑やかな番組もダメ、ダメ、ダメ! と厳しく統治する主がいる空間では、立ち入った側は萎縮してしまうのも当然なのだ。私は私の好きなものに囲まれて暮らしたいけれど、だからといってその嗜好で他者を追い詰めたい訳ではない。

うちにやって来た、赤い異文化

そして冬になると、コンクリートの家は壁も床もひんやり冷たく、北向きの窓からは僅かな光しか入ってこなくなる。薄暗い空間を是として生きていた私ですら、心身が疲弊してきてしまった。友人らが散々言っていた通り、暮らすにはあまりにも排他的で、薄暗すぎたらしい。あったかくて、気持ちが明るくなるようなものを取り入れなければ……! という必要性に駆られて購入したのが、暖色の絨毯。我が家初の色柄モノだ。

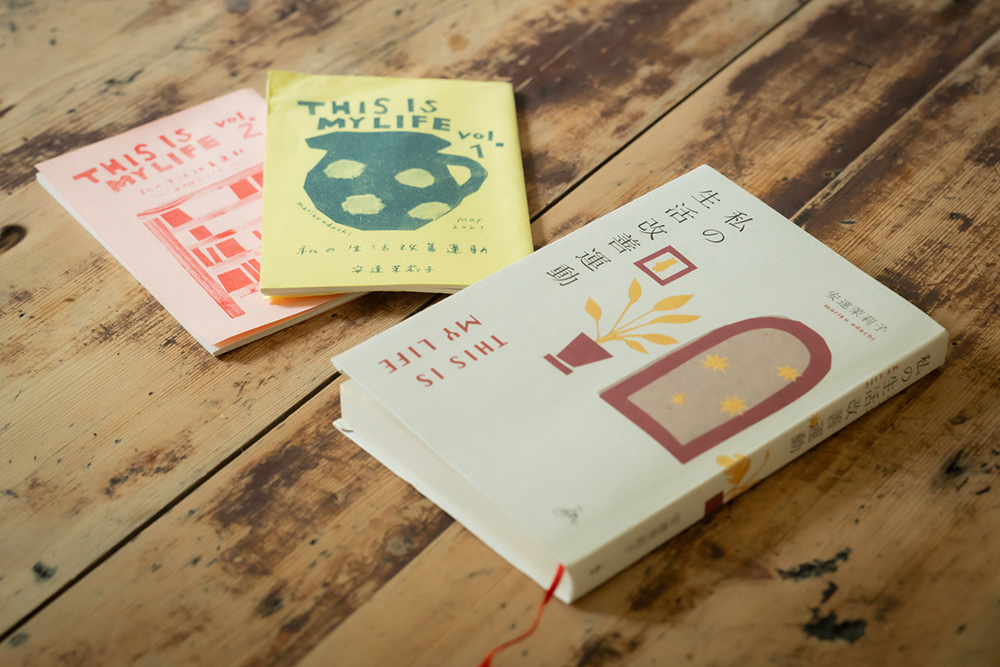

こちらは絨毯専門店「Layout」が販売していた、90年代にアフガニスタンで織られたという羊毛のトライバルラグ。この絨毯を1枚敷くだけで、異国の文化の香りのようなものがどどっ! と湧き上がってきた。そうすると今までの「あれはダメ、これもダメ!」という偏狭な気持ちが、不思議なことに薄れていくのだった。

そもそも、人の手で編まれた鮮やかな色柄モノを部屋の中に敷き、それを踏みながら暮らす……というのは、あらためて考えるとあまりにも異文化。日本で生まれた我々が慣れ親しんできた畳や板の間にはもちろん、わっ! と目を引くような色柄はない。畳縁には美しい色柄が入ることもあるけれど、そもそもあそこを踏むと怒られる訳で。

しかしこの鮮やかな美術品のような布を、踏みつつ暮らす日々が始まったのである。それは生まれてから30数年で育て上げた「生活様式はかくあるべき!」という凝り固まったレギュレーションを自ら壊していくような行為でもあった。

薄暗い空間を好むという嗜好はときに、「これが好き」よりも「これは許容できない」という判断基準が強くなってしまいがちだ。谷崎潤一郎も随筆『陰翳礼讃』で明るい空間や、新しい文明をケチョンケチョンに扱き下ろしているし。私も暮らしのなかでのNG事項が多数あった訳なのだけれど、ここで「色柄モノを踏む」という大きなタブーを打ち破ったことで、なんだか他のことも許容できるように変わってきたのだ。

もっとも、大陸から色鮮やかな絨毯がこの地に運ばれてくる度に、京都の町人衆はそれを祇園祭の鉾に飾ってみたり、秀吉に至っては陣羽織に仕立てさせて纏ってみたりと、それらは敷物の用途を超えた宝物として珍重されてきた。日本人にとって華やかな色柄の布というのは、あくまでも飾るもの、纏うもの……という意識が根強いんだろう。もちろん、そうして珍重されてきたものの多くは、シルクなどで緻密に編まれた高級ペルシャ絨毯で、私が買ったのはもっとずっとリーズナブルな羊毛絨毯ではあるのだけれど。

でも、羊毛でざっくりと編まれたあたたかみのある図柄だからこそ、我が家の空気感がぐっと柔らかくなったのだ。底冷えを解消しながら、家の空気を変え、さらに己の偏狭なマインドにまで変化をもたらしてくれた、あまりにもお役立ちな絨毯である。

遊びに来た姉と姪

自然が育んだ、羊毛の高度な機能性

そしてしばらく使っていると、羊毛の機能性にも驚かされた。羊毛はラノリンという脂質で覆われているため、水をこぼしてもしっかり弾くのだ。さらに天然の抗菌作用まで備えているためにバクテリアが繁殖しにくく、梅雨の時期などでも匂わない。外で暮らす羊たちは、生まれながらにしてこんなに高性能な衣を纏っていたのか! とあらためて感心してしまった。

ただ、30年モノということもあってさすがに絨毯の厚みはすり減っているので、直に座るとコンクリートの硬さが響く。そこで私は低反発のマットを下に敷くことにしたのだけれど、これがあると格段にモチモチ加減が向上して、昼寝くらいは楽勝に。

自由にカットできる低反発下敷きラグ

姪っ子も絨毯の上で「モチモチ〜」とゴロ寝

箪笥の肥やしにするか、否……

こうして薄暗かった我が家に、期待以上の明るい効果効能をもたらしてくれたアフガン絨毯。これからも末永く共に歳を重ねていこうやないか……と思っていたのだけれど、2023年の初夏、恋人と結婚して新居に引っ越すことになった。

そこで新居の茶色い床の上に絨毯をベロンと敷いてみたのだけれど、思わず「あれ?」と声が出た。これまで美しく発色していた赤色が、ひどく淀んで見えるのである。色というのは不思議なもので、隣り合う色によって発色がまるで変わってしまうのだな……と驚きつつ、この絨毯をどうすべきかしばらく悩んだ。また次の出番が来るまで休ませておくか。でも、箪笥の肥やしにしておくにも箪笥側のキャパがない。

そこで惜しむ気持ちを抑えつつメルカリに出品してみたところ、前からずっと欲しかったという方に爆速で購入していただけた。自分で売ったくせに、いざ手放すとなると途端に惜しくなってしまうのだけれど、そもそも消耗品のような安価な化繊カーペットなどで手を打っていたら、こうした循環は生まれにくい。綺麗に拭いて乾かしてからぐるぐると梱包し、「買った人、ええ買い物しはったな……」とか思いながら郵便局まで担いで行って発送完了。

その他も、新居に似合わない家具は手放して、必要なものは新しく中古などで買い、少しずつ部屋が整ってきた。が、ここでも私の保守的な癖が出てしまい、今度は茶色いものばかりを選んでしまう。

異国への憧れを織り込んだ、青の緞通(だんつう)

そこでまた、己の枠を破るための敷物ハンティングの始まりである。いや、今回は探す前から欲しい敷物は決まっていた。中国の陶磁器・青花のような青が美しい「赤穂緞通」だ。

以前、神楽坂の「工芸青花」で赤穂緞通の展覧会を見てから、ずっとその青い緞通に焦がれていた。新居は窓枠や床が深い茶色なのだけれど、そうした色と青い緞通はよく似合うはず。

神楽坂「工芸青花」にて

赤穂緞通とはその名の通り、兵庫県の南西部、赤穂市で生産された敷物の呼び名だ。「児嶋なか」というひとりの女性が旅先で出会った中国の緞通に触発されて試行錯誤しながら試作を重ね、明治7年(1874年)に製品化(中国では絨毯のことを毯子(タンズ)と呼ぶらしいのだが、それが日本では緞通となったらしい)。

その後赤穂の産業として拡大し、いっときは海外にまで販路を広げていたのだという。木綿で織られているのでさらりと軽く、涼しげな青が美しい。ちなみに、こうした緞通が木綿で織られているのには訳がある。

高温多湿な日本に連れてこられた羊たち

そもそも、日本の敷物、といえば茣蓙(ござ)や畳が一般的だ。一方大陸から渡来する敷物の多くは羊毛を始めとした動物の毛で編まれていて、だからこそ本当に珍しく、焦がれる対象でもあったのだろう。そこで、日本には野生していない羊をなんとか育てよう……という計画は度々試みられたらしい。

まずは徳川末期の1805年。長崎奉行の成瀬因幡守が中国から敷物の職人2人を招き、さらに羊数頭を肥前浦上(現在の長崎市北部)に連れてきて工場の新設を試みたらしいのだけれど、異国の気候風土は羊たちに悲惨な結末をもたらした。

その6年後にも幕府が羊を輸入、巣鴨薬園での繁殖に挑戦。そちらは数百頭まで増やすことに成功するも、江戸の大火事によって衰退消滅してしまった。生き残った羊たちは函館に送られ、それが北海道での羊の飼育の始まりだと伝えられている。

その後第一次世界大戦や満州事変が起こる度、諸外国からの衣料や毛布の輸入が難しくなるために「北海道の羊を増やせ!」という号令が出ていたそうだ。ただ戦後はオーストラリアからの羊毛の輸入が増え、北海道の地では羊毛としての需要よりもジンギスカンとして消費することに転換していったのだとか……。

そんな背景があり、日本国内で生産されてきた緞通は意匠的には中国や中東の影響を大きく受けながらも、素材のほとんどは木綿。なので、これまで使っていた羊毛の絨毯と比べれば随分と薄い。

ただ次の我々の家にはもともと柔らかいクッションフロアが敷かれていたし、そこまで底冷えもしないので、厚みはあまり重要ではない。そもそも日本の緞通は畳の上に敷かれることが多かったから、クッション性はさほど求められてこなかったのだろう。

我が家にやって来た赤穂緞通と、そのお手入れ

と、こうして「赤穂緞通が欲しい!」と願っても、現在は大きな工房が稼働している訳ではないので、実物を手に取れる機会はかなり限られている。ただ調べてみると2023年6月に岡山県倉敷市の「滔々」というギャラリーで阪上梨恵さんによる赤穂緞通の展示会が開催予定とのことで、そちらに伺った。

ギャラリーでは、日頃は赤穂市を拠点に新作緞通の製作と古作の収集、再生に取り組まれている阪上さんが自ら、それぞれの緞通について丁寧に説明をしてくださっていた。あれも素敵、これもかっこいい……と見惚れながらも、タイルのような意匠が可愛らしい、古い赤穂緞通を一枚購入させてもらった。

倉敷「滔々」にて 模様が立体的に見えるのは、鋏でカッティングする「摘み」と呼ばれる工程を経ているから

数日後、家に届いた緞通を敷くと、色も素材も違和感なく馴染むし、なによりもそこに優しい空気感が生まれて嬉しくなった。今度は友人を招いても「居心地ええわぁ」とみんなリラックスしてくれる。薄暗いコンクリートの家で心身の調子を崩していた夫も、この家ではご機嫌に暮らしていて何よりだ。

そして木綿は裸足で触れてもサラサラと心地よく、夏でも暑苦しく感じない。

が、もちろんウールのような撥水性はない。さらに2年近く愛用していると、生成り部分が購入時よりも薄汚れてきてしまった。どないしよう、専門業者さんにクリーニングに出そうかな……と思ったのだけれど、我が家はこの夏に赤子を迎える予定なのだ。そうするとなにかをこぼしたり、汚したりする頻度は爆増するだろうし、その都度クリーニングに出すというのも現実的じゃない。

そこで育児本で絶賛されていたリンサークリーナー、なるものを購入してみた。水を吹きかけたそばから吸い取っていく霧吹き付き掃除機のようなものなのだけれど、ブオオオオオオオンという大音量と共に、ドブのような汚水が出るわ、出るわ。汚い……汚いが楽しい。

私が買ったのはアイリスオーヤマの「RNS-P10-W」

お目汚し失礼。真水で洗っただけなのに、この汚水が出てきました……

さすがに全ての水分を吸引できる訳ではないので、使用後は表面が少し湿ってしまうのだけれど、天気の良い日に干しておけば半日で乾いた。乾燥後に毛並みを整えてやると、購入した頃のようなスッキリとした表情が蘇る。完璧ではないけれど、敷物が自分で洗えるというのは気分がいいものだ。

実際子育てが始まると、絨毯なんて無理、全面ジョイントマットを敷き詰めるしかない! という現実に直面するかもしれないが、何事も渦中になってみなければわからない。その時々の家族の状況にあわせて柔軟に、楽しみながら暮らしの形を変えていくことができれば良いな、と今は思う。