超元気男児2人を抱えてフルタイムで働く多忙なお母さんが、「せっかくこだわって家を建てたのに、リビングの景観がパッとしない」「収納がうまく使えない」とお悩みです。こどもが散らかしてしまったり登られたりするのを防ぎながら、使いやすく、かつ素敵な見た目のオープン収納をつくるポイントとは?

このたびの収納迷子さん

中村さん

・2019年に3LDK113㎡の注文住宅を新築

・造作収納を多めにし、置き家具を減らすことで地震対策

・夫、5歳長男、4歳次男との4人暮らし

・パワフル兄弟とサバイバルな毎日を送るフルタイムワーママ

お悩みは、目立つ場所のオープンな壁面収納

今回のモヤモヤ収納は、リビングのテレビをかけた壁の奥の、一面の壁面収納。すべての棚板が可動式です。テレビ壁の裏はウォークスルー仕様。

こどもスペースの和室と隣接しており、こどものモノの収納にも適した位置です。

お悩みは「定位置があやふや、かつ収納用品をうまく使えない」

「ボックスなどの収納用品は置いているのですが、うまく使いこなせず、どれにも特に決まったモノが入っていない状態。左の方はこどものモノ、右の方は大人のモノとなんとなく分けてはいますが、それ以外はあやふやです。目につく場所だから、素敵な感じにしたいのに……」と中村さん。

おっしゃる通り、たとえば引き出し内にはあまりモノが入っていませんでした。

「引き出しは開け閉めが面倒なので、箱に投げ込み方式が自分には向いているんです。とはいえ、箱に入れる仕組みにすると中でごちゃごちゃになって、何でも入れてしまって重くなって、結局取りにくいんです」

収納用品の色味が揃っていて、ビフォーも十分に素敵。あともう一息、取りやすく、あやふやではない秩序のある棚を目指しましょう!

中村さんの望むこと、本多が見立てた必要なこと

〇モノが丸見えでこどもに興味を持たれると、登り、引っ張り出し、落ちて怪我をしそうなので見えないようにしまいたい(中村さん)

〇素敵な見た目のリビングにしたい(中村さん)

〇左側はこどものモノ、右は「リビングで使うモノ」に限定する(本多)

〇ペーパーなどのストック量が増えたとき、空いているところに突っ込まないよう、仕入れの最大量に合わせてスペースを取る(本多)

〇扉のない壁面収納は、一覧性が魅力。パッと見て何がどこにあるかわかりやすくする(本多)

モノをすべて出して、ゼロから構築しなおす!

上記で挙げた収納を叶えるため、すべてのモノを一旦収納から出して、ゼロから作り直します。

何も考えず、ひたすら出す!

出してみて初めてわかる、なかなかの総量。

あまりの量に笑いがこみ上げる中村さん。「なんでここにあるのかわからないものばっかり!」

すべてを出すと、棚をきれいに拭き上げられるのもよいところ。すみずみまで手を入れられた場は流れる空気が変わります。

なにより大切な、分類(=整理)作業

出したものをざっくり分類し、「何をどれだけ持っているのか」把握しましょう。これができて初めて、量や使う頻度、使う人の特性に合わせた、わかりやすく使いやすい収納をつくることができます。

もちろん、サッとできる容易な作業ではありません。多くの人が、全出しをした時点であまりの量に「どうすれば…?」と呆然としてしまいます。

中村さんからも「こどもに10分静かにしてほしくて買ったおもちゃとか、インスタに釣られてパッと買った引き出しとか、ものに頼ってきた人生がもろ出しに……」と芯をくった自省ワードがポロリ。聞いてみると、このなかで使っているものは1割ほどだそう。

でも、しんみりなんかしてられません。前を向いて進みましょう!

「呆然」から抜けたらまず取り掛かるとよいのは、そこに感情を割く必要のないモノの分類。今回は、ストックの分類から取り掛かりました。

「ジャンル分量」を正確に把握する

<ストック類>

水、ティッシュ、ウェットティッシュ、おむつなど、それぞれ塊にしていきます。

ストックはどれだけあってもいずれ使うので、多かろうが心に負担がかかりません。

反対に、こどものモノなどは「あんまり使ってなくてもったいない」「懐かしい」などメンタルがフル回転して時間もかかるので、最後に回すことをおすすめします。

<セルフケアグッズ>

次に、散見されるセルフケアグッズを集結させました。ヨガ用品、腹筋ローラー、ネイルケアグッズも今回はここに。

<写真アルバム>

お次は書類やファイル、写真アルバム。写真を眺め出さないように注意。

<パーツや工具>

そしてあちらこちらから出てきた、細かい工具やパーツ。パーツは「購入品に付属していたもの」「買ってきたネジ」「家の補修用品や耐震用品」「こども用安全グッズ」などさまざま。

これらがバラバラに置いてあると、把握しきれず「あるのにないと思って買ってくる」悪循環が始まります。一か所にまとめて、土間の工具収納と合体させることに。

「工具・パーツ」に分類されそうな「テープ類」「電池」「フック」は、住空間で使うものなのでリビングの壁面収納に残します。

大きい箱にまとめれば、あちこち探す必要もなく管理がしやすい。

<額縁やインテリア>

中村さんも驚くほど出てきたのが、額!「いつかは飾りたい」との思いがあるけれど、飾る余裕がなく、モノだけ増えてしまったのかもしれません。

次回、いよいよ「飾りたかった」思いを現実にしたいと思います!(乞うご期待)

このように、すべてを出して分類して初めてわかることがたくさんあります。ちゃんと分類ができている収納は、わかりやすく、スッキリした見た目にも直結します。

分類の途中で「これはいらない」と物量を減らせるのも大きなメリット。今回はゴミ袋2袋以上の処分品が出ました。

配置を考える。まずは大物から

ウォークスルーの通路に置いてあった大きなちゃぶ台。お友だちが来るたびリビングに出すので、ここがベストポジションです。ただ、せっかくの通路を塞ぎ、中央の棚のモノを取りにくくしてしまっているため、棚内に寄せられないかと考えました。

ときに大胆に、ときに繊細に……モノの大きさに合わせられる可動棚は助かります。こちらの壁面収納は固定の棚板が一切なく、床面も利用が可能。ちゃぶ台を転がして出せるよう、棚板の下に入れ込みました。

収納の組み立ては、あとでは入れられない大物の配置から考えます。よく使うモノは取りやすい位置。あまり使わないモノなら低い所・高い所・奥の方といった比較的出し入れしにくい所に収めて、残りのゴールデンスペースでほかのモノを配置していきます。

幸運なことに横幅もぴったり!テレビ壁の真裏なので目立たず、出そうと思えばすぐに転がして出せる場所。ウォークスルーもできるようになりました。

アクティブ極まる男児のおもちゃ収納には、工夫が必要!

中村家のリビングを見渡すと、階段下に使われていない収納用品があれこれ眠っていました。そのなかから、ワゴンを発見!

今回の発掘アイテム「可動式ワゴン」

これに「よく使う」「母が使ってほしいと思う」こどものモノをまとめます。ワゴンにまとめるメリットは以下。

・棚幅に収められて、スッと出せる

・遊ぶ“場”に転がしてくることができる

・床面を掃除しやすい

・こどもの手が届きやすいし、戻しやすい「動くかご2つ」

・細かいものを放り込んで管理しやすい

・ごちゃごちゃしてきたときに、「ワゴンの中だけ」と整理しやすい

全部出しして集めたこどものモノたち。このなかから、「ワゴンに入れて遊んでほしいモノ」「時間がたっぷりある時以外隠しておきたいモノ(片付けが大変な粘土や無数のカードなど)」に分けていきます。

中村さんにヒアリングし、「こどもにとって旬のモノ」や「親がやってほしいと思うドリル」をワゴンへ。

一方で棚の方には、目に入ると数秒で散らかりそうなカードなど。カゴに入れて見えないようにして収納。

さらに、もっと隠したい折り紙や粘土はフタ付きのボックスに入れ、こどもには読めないアルファベットでラベリング。忙しいときに広げられて、つらい思いをしたことがある中村さんのアイデアです。

「とにかく見えたら登ってぶちまける。見えなければ彼らはスルーします」とのこと。

見えないようにしたおもちゃは、時間のある休日にご提供。こどもにとっては久しぶりに目にする新鮮なおもちゃに!

右側は、大人のモノ。スッキリわかりやすく収める

全出しをした際「9割使ってないモノ」とおっしゃった中村さん。使用頻度の高いものは、実際のところそんなにありません。

ということで、使うものを取りやすく配置するのは当然ながら、「見た目の素敵さ」「モノの在りかのわかりやすさ」を重視しながら配置を考えます。

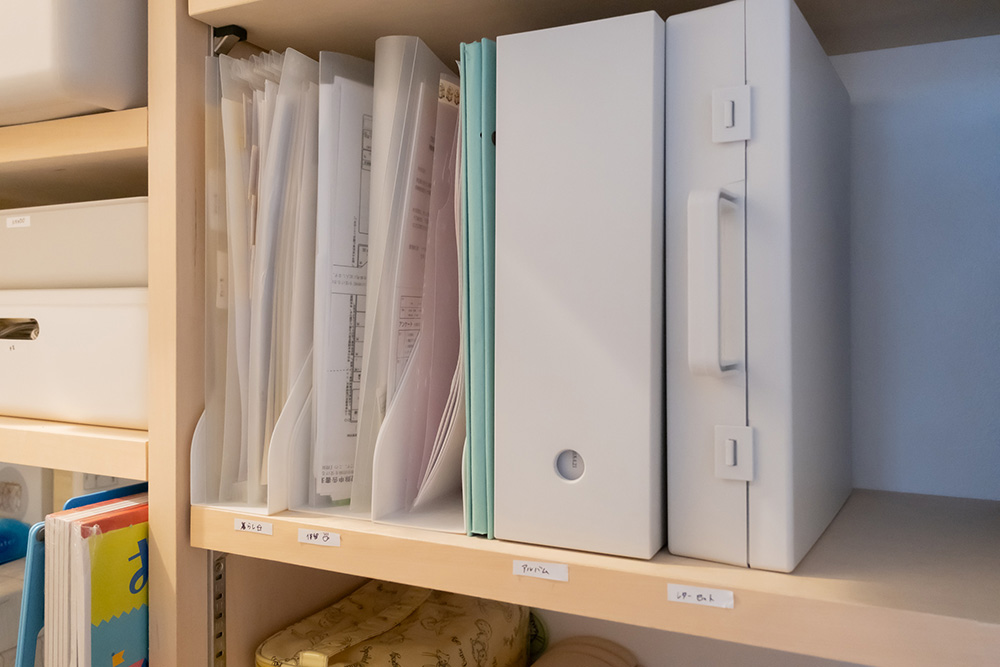

・同じ色合いを固めて、視覚の情報量を減らす

・アルバムの高さを揃えてリズムをつくる

・見えるとごちゃごちゃ感のでるもの、生活感の強いものは壁で隠れる位置にする

ここで発掘収納2つ目!「スタッキングボックス」

階段下で眠っていた大型のスタッキングボックス。キャンプ用品を入れるために購入したのですが、未使用のまま置かれていました。ここに、たくさんあった水のストックを収納することに。水をそのまま置くより収納量が増えるうえ、棚や壁と馴染む色合いで視覚の情報量を減らしてくれます。

水が片付くと、ストックの量もだいぶ減りました。

ティッシュなど紙物のストックを、パッケージから出して積みます。破れたビニールで汚い感じにならず、ひとつをサッと取れて便利。テレビの壁裏に配置すれば、生活感を隠すことができます。

ストックが最大量のときもこの中で収まるよう、棚板のピッチを微調整。

書類はファイルボックスを使って分類収納。棚板に書類の内容をラベリングしています。こちらもテレビ壁の裏に置くことで、生活感をオフ。

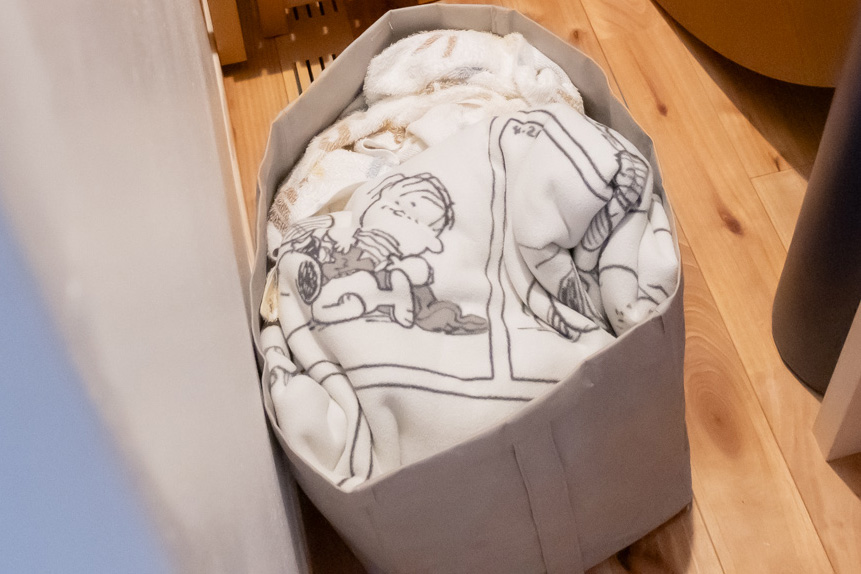

毎日使うブランケットは、棚に入れ込まずあえてポンと床置き。使い終わったらブランケットを放り込みやすく、ボックスごと引き寄せたり壁裏に滑り込ませたり、ラクに扱えます。

ついに完成!リビングのスッキリ壁面収納

BEFORE

↓

AFTER

ビフォーも素敵ですが、もう一息ほしかったのは「秩序」。ほかの部屋から同じ収納用品を集めてきて、見えるモノの色味、素材、高さを合わせました。そのことで、収納内にリズムが生まれ、落ち着きを生んでいます。反対に、「なんとなく空いているから」で置かれたものが多いオープン棚は、どうしても「なんとなく」感が伝わってしまいます。

収納用品は、だいたいのお宅で足りないどころか余ります。収納の改善にあたるときは、先に収納用品を買ってくることを避けましょう。家の中のどこかには、合う収納用品があるものです。

リビングの大容量収納、見直しで得るものは大!

壁面収納のように大容量収納は、たくさんのモノをしまえる分、持ち物の把握が難しくなりがちです。とくにリビングは、家族みんなが多様なモノを持ち込みます。あっという間に物量が増え、収納に収められずに散らかりを生む原因に。

これを解決するのは、新たな棚を買うことではありません。今ある収納からモノを全出しし、分類し、リビングに必用なモノだけを収め直すこと。気の重い作業のようですが、その後の生活の快適さは比べ物になりません。

なにも、1日で済ませようとしなくていいのです。道路工事に「工期〇日~〇日」とあるように、収めきれなかった分は端に寄せて後日取り組めばいい。最終的に完璧とはいかなかったとしても、これまでよりはずっとよくなっているはずです。そしてこの作業は、繰り返すごとに上達していきます!