超元気男児2人を抱えてフルタイムで働く多忙なママを、本多さおりが片付けレスキュー。「せっかくこだわって家を建てたのに、リビングの景観がパッとしない」「収納がうまく使えない」とお悩みです。前回は、使いやすくわかりやすい収納に生まれ変わらせる様子をお届けしました。今回は、「どう素敵に見せるか」「飾り方」にフューチャーしたいと思います!

このたびの収納迷子さん

中村さん

・2019の年に3LDK113㎡の注文住宅を新築

・造作収納を多めにし、置き家具を減らすことで地震対策

・夫、5歳長男、4歳次男との4人暮らし

・パワフル兄弟とサバイバルな毎日を送るフルタイムワーママ

お悩みは、目立つ場所のオープン棚が素敵にならないこと

リビングから見る、壁一面のオープン棚。中央部はテレビの壁で隠れていますが、両サイドの見える部分をどう整えればいいのかお悩みです。

収納用品をウッドカラーで揃えているのが素敵。問題は、置かれ方なのだと思います。

「空いてたから、カゴをひとつ置いてみた」「載りそうだから、腹筋ローラーを載せた」というのは、置いた人の意思が介在しません。

収納は、「わかりやすいように入れた」「整って見えるように並べた」など意思があれば見た目でそれが伝わります。

だからこそ、「なんとなく」も伝わってしまうのです。「無意識に」「無意図に」置かれたものだということが、視覚情報として発信されてしまう。

棚全体が、家主の意思がなく漫然と置かれたものの集合体となれば、なかなか素敵な空間にはなりません。

After

前回は、収納改革の模様をお伝えしました。今回は「見せ方」のポイントについて掘り下げたいと思います。

ポイント1 同じものを隣に

家じゅうを探すと、同じ収納用品を違う部屋でバラバラに使っていることがあると思います。できれば、同じ収納用品は2つ以上隣に並べて使ってみてください。

その場に「意思」「秩序」が生まれます。

まったく同じものではなかったとしても、高さ、素材、形、色味の同じものを並べると、「ここを整えて見せよう」という気持ちが伝わる場になります。

視界的な情報としても、異素材や違う色といったまちまちなモノが並ぶよりもスッキリと減らすことができます。すると、余計な情報に惑わされない“使いやすい”収納にもつながっていきます。

この部屋にはなかったラタンのカゴを、ほかの部屋から持ってきて並べました。

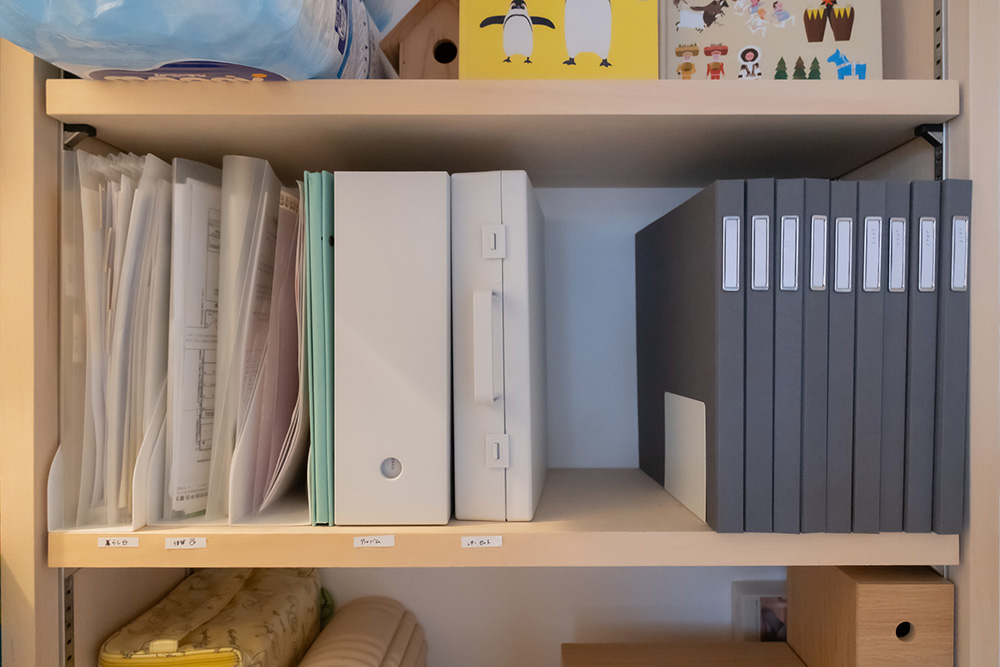

同じ高さの白いファイルボックスを並べる。同じグレーのアルバムを「リビングから見える場所」に整列させる。

違う高さのボックスでも、積んで隣と高さを合わせると整然度アップです。

正面から見たときナチュラルな雰囲気になるよう、プラスチックの素材は中央の見えないスペースにまとめました。同じ素材同士をまとめることも、スッキリ見えのポイントです。

ポイント2 消耗品の外装は取る

ティッシュなどの紙ものストックは、外袋から出して中身だけを積むことで、取りやすさだけでなく整然とした見た目も手にすることができました。

ストックの水も、以前は段ボール箱に入れたままでしたが、出して模様ごとに並べたら美しい。

在庫管理のしやすさを優先しただけなのですが、前述のように「使いやすく」「戻しやすく」と意思や意図のある置き方にすれば機能美が宿るのだと思います。

ポイント3 できるだけ低くする

棚全体に漫然と並んでいたモノを整理し、棚板を細かく調整して空間を有効活用したことで、棚板3枚が不要となりはずすことができました。

結果、最上段の棚板の位置が低くなっています。高い所のモノは取りにくいうえ、見た目の圧迫感を生むため、ないにこしたことはありません。

棚の中央上部も全体的に棚板の位置が下がり、窓が見えるようになりました。

Before

↓

After

棚板の数も、上部の見える壁の面積も変わっているのがおわかりでしょうか!

ポイント4 使うのは3色程度に

場の色を3色程度でおさえると、落ち着いた雰囲気になります。今回は黒、白、茶系の3つに。

さらなる4つのポイント

・整然と収納したことで、向こうに見える白壁の輪郭がはっきりしました。上が大きく見え、合間に見える白の形も四角く整然。

・ベージュのコンテナを利用したことで(前号参照)視覚の情報量がぐっと抑えられました。かつ、収納量は大幅アップ。

・黒(テレビ、ファイル、牛)がよいバランスで散っており、空間を引き締めてくれています。

・手前にグリーンが吊り下げられていて、よい差し色に。鮮やかな緑がみずみずしさをもたらしてくれています。

こちら、中村家で愛されてきた牛の形のオットマン「さちこ」。こどもたちも乗って楽しんできた愛着あるモノです。オブジェとしても場になじんで可愛らしかったので、あえて見えるところに置きました。木、ラタンのかご、しっくいの白壁にマッチしています。

本当はいろいろ飾って楽しみたかった!いざ、フレームの出番

前回、壁面収納の中身をすべて出した際、中村さんご本人も驚くほど出てきたのがフレームです。飾りたいけれど育児と仕事でそれどころではなかった…とのこと。

あれこれと飾りたい気持ちはあって、ポストカードも豊富に所持。せっかくですから、フレームに入れていきます。

ここでワンテクニック!大きいスペースに小さい飾りを置くコツ

今回の発掘アイテム「ドールハウス」

大きいオープン棚に、小さい飾りをちまちま置いてもあまり映えません。もともとここにあった「IKEA」のドールハウスにフレームを複数入れこんで、存在感のあるインテリアにしました。大きなスペースには、大きなオブジェでメリハリが出ます。

偶然にも、ハウスとフレーム、棚板の色味が近くて驚くほどの一体感。何かモノを買うときは、どんな場所でも馴染むように色味を統一しておくのはおすすめです。

フレームだけをとっても、いろいろな色味や素材を組み合わせて飾るにはテクニックが必要。同じ雰囲気のフレームを買うようにすると、テクニックいらずです。

上の方はものの出し入れをしにくい位置なので、飾りにあてました。棚板を減らし、最上段の位置が低くなったことで、大きなオブジェが置けるように!

右サイドの最上段には、お気に入りの絵本を飾って。

というのも、このように飾ってみたかった中村さんは絵本スタンドをお持ちだったのです。あえて高さが異なる2冊を並べることで、リズムが生まれます。

天井まである収納も、ぎっしりモノを詰めることなく物量を抑えることがスッキリ見せる大前提。収納のゆとりが、見せたいものを見せられるゆとりにつながり、日々の暮らしの潤いにもつながっていきそうです。

「そう置かれている理由」が明確な収納はキマる

以上、オープン棚を素敵に見せるためのポイントや、飾るコツを述べてきました。

ですがなにより、モノが“適当”ではなく“理由のもとにきちんと場を与えられている”様子が、見る人に安定感を与えるのだと思います。

落ちないようにと紙のボックスに入れた腹筋ローラーも、そのまま置かれていたときより「大切に使われているモノ」という雰囲気を醸し出しました。適当に置かれていないからです。大事そうに見えるモノたちが、価値の高そうな収納を作り出します。

見える棚は置きやすい棚でもあるので、つい「ちょこっと置き」「なんとなく置き」をしてしまいがち。つい置いてしまうものにも、たとえ「一時置き」でもいいので定位置を与えて、目に入るたび嬉しい収納にしてみてください。