整理収納アドバイザーのtakaさん。自宅のマンションをDIYでリフォームしながら、家族5人(夫とこども3人)で心地よく暮らしています。大学生と高校生の兄弟は、6畳のこども部屋をシェアオフィス風に利用。中学生の妹はリビングの隣室にデスクがありますが、兄弟のデスクを利用することもあるそう。家族それぞれに片づけの意識があるから実現する、共有スペースの自由な使い方。参考にしたいアイデアが満載です!

今回教えてくれたのは……

-

整理収納アドバイザーと防災士の資格を持ち、インスタグラマー、ビジネスコンサルタントとしても活躍。「無理なく続けられる『片づけ』と『防災』」をテーマに、情報発信と片づけサポートを行っている。3兄弟(大1・高2・中3)のママ。

お兄ちゃんたちのこども部屋は、スタッキングシェルフを仕切りにした「シェアオフィス風」

takaさん一家の5人が暮らしているのは、89平米、3LDKのマンションです。家の中は、どこもかしこもスッキリ! 性別の異なる思春期3人のこどもたちが同居しているとは思えません。

「すごい!」と取材班が声を上げたのは、大1と高2のお兄ちゃんたちが主に使っているこども部屋。6畳の部屋を「無印良品」のスタッキングシェルフで仕切り、お互いのスペースを分けています。

手前には、高校生の次男くんのデスクが。壁には有孔ボードを取りつけ、小物類を整理。

次男くん自作という時計とイラストがアクセントになっています。

テキスト類は、窓際の可動式シェルフに入っています。左下にはコンセント類が。「以前はコンセントやコードをケースにしまっていたのですが、結構使いづらかったようで。ケースがある方が見た目はきれいなのですが、ここは使う本人の意見を聞いて、使いやすさを優先しました」(takaさん)。

ゾーニングの要は部屋中央に設置したスタッキングシェルフ。ここは兄弟だけのモノではなく、家族のモノも収納しています。だから、家族全員が出入りすることを兄弟も前提にして部屋を使っているそうです。

兄弟それぞれのテキスト、家族の本や雑誌、DIYグッズなど、家族それぞれのモノの住所がはっきりしていることが印象的な空間。中央はあえてディスプレーコーナーにすることで、開放感があります。

仕切りの奥には大学生の長男くんのデスク。大学ではPCでの作業が多いため、省スペースでも大丈夫。

仕切りのスタッキングシェルフでは、兄弟それぞれのスペースを明確にするために「&PAPERS」のFLAPを活用。

手前からも奥からも棚にアクセスでき、かつスッキリ見えるのがFLAPの利点。扉の向こうは、反対側にあるお兄ちゃんのスペースです。ワンタッチで工具不要で取り付けられるのもFLAPの良いところなのだそう。

リビングの隣室に設けた妹ちゃんの部屋

LDKの隣には、スライドドアで仕切れる6畳の部屋が。中3の妹ちゃんのデスクはここに置いてありますが、ドアはいつも開放されているそう。

妹ちゃんの部屋をリビング側から見たところ。ここはもともと和室でしたが、takaさんご自身が壁の塗装や床にカーペットを貼って、リフォームしています。

妹ちゃんの部屋でもスタッキンシェルフが活躍しています。よく使うものは面出しに。過去のテキストなどは、「FLAP」がつけられた中に保管されていました。

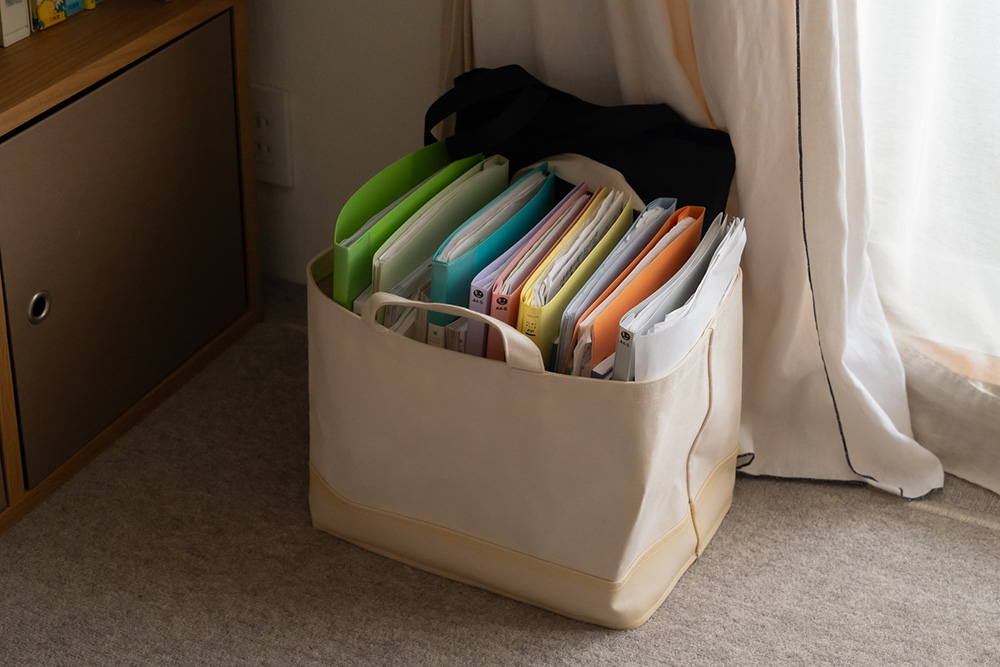

妹ちゃんが学校から長期休みのために一時的に持ち帰ったモノを、キャンバスバッグにまとめて。このための場所を作るのがもったいないから、畳めるバッグでつくる一時置き場。参考になります!

DIYでつくったこどもたちの遊び場を、収納スペースに

妹ちゃんのこども部屋は、もともとは兄妹3人の遊び場でした。takaさんが和室の押し入れをDIYしてつくった小部屋兼おもちゃ入れは、今も収納内容を変えながら活用されています。家族全員分のシーズンオフ衣類も、この収納スペースで管理されていました。

3兄妹が遊んでいた小部屋は、今でも娘ちゃんがこもって読書をする、なごみの空間。この下には、兄妹の「思い出BOX」が収納されていました。それぞれダンボール1箱ほどの大きさで、どうしても捨てられない思い出があるモノだけを厳選して入れてあるそう。「いつか家を出ていくときに、持っていけるサイズです」とtakaさん。

寝室と収納は共有してスペースを省略

89平米のマンションは、都心では決して狭くはありませんが、大人サイズの人たちが5人で共有するためには工夫も必要。デスクはそれぞれに用意してありますが、どこでも家族全員が自由に使っているそう。

「娘が息子たちのデスクを使うこともありますし、息子たちがリビングで作業することもあります。私や夫も、息子たちのデスクを使って仕事をしたり。個人的なモノを出しっぱなしにしておかなければ、家中のスペース全部がフリーアドレスになります」とtakaさん。

寝室も誰がここ、と限定せず、フリーアドレス制。現在、主寝室にはtakaさんと妹ちゃん、高校生の次男くんがベッドで、リビングではお父さんが、隣室の妹ちゃんの部屋では長男くんが布団を敷いて寝ているそうです。

takaさんの工夫もろもろ

TVボードの中には、ゲーム類がきれいに整理されていました。ソフトボックスを使えば、散らかりやすい子機類もすっきり。

家族共有のウォークインクローゼットも、それぞれにスペースを分けて、家族で共用しています。

ウォークインクローゼットに設置した引き出し最下段には、学校で使う裁縫道具や音楽で使う楽器など、こどもたちが「学校で使うアイテム」を一人一箱ずつ場所が確保されています。こういうスペースがあることで、長期休みの持ち帰りグッズもスッキリ収納できます。

住まいは完成形ではなく、家族と共に成長し、変化していくもの

いくら親が片づけ上手だったとしても、一緒に暮らすこどもたち本人に片づけ習慣がなければ、ここまできれいをキープすることはできません。

takaさんは、こどもたちにどのように片づけ習慣を伝えていたのでしょうか。

「最初は一緒にやっていました。整理収納アドバイザーの資格を取ったころ、長男が低学年で娘が幼稚園児くらいだったので、長期休みに一緒に取り組む時間を作るようにしたんです。長男は割とザクザク捨てるタイプなので、早いうちから任せることができましたが、次男と娘は残しておくタイプなので、モノが詰まりがちです。今でも、この2人に関しては春休みのタイミングで声をかけて、一緒に片づけをしています。初動を一緒にやれば、あとは自分たちで片づけるようになりました」

片づけへの声がけを続けることで、こどもたちも自然に整理の仕方を覚え、いるモノといらないモノの基準を見定められるようになってきたそう。

「こども部屋は、収納場所を決め、フレキシブルに使える家具を用意するところから。こどもたちも成長するに従って持ち物が変わってくるので、あまりがっつり作り込まずに、流動的にしておくのがコツですね」

こどもたちの自主性を尊重しながら、必要最低限のルールを設けておくバランス感覚。家族みんなで調和の取れた住空間をつくりあげているtakaさんのおウチには、見習いたいポイントがたくさんありました。