「学習机」といえば昭和・平成時代には小学校入学を控えたこどもたちの憧れ。祖父母や親からの大切な贈り物でした。子育て世代の住環境や、教育スタイルも大きく変化した現代。「小学校入学時には学習机を」という慣習も、求められるデザインもさまざまに変わってきているようです。はたして、こどもにとって最適な学習空間とは? 老舗メーカーへのインタビューを通して、令和の「学習机」事情を探ります。

久しぶりに実家で使った「学習机」。使い勝手のよさを再認識

今年のお盆休みは、たまたま原稿の締め切りが重なり、帰省先の実家でカンヅメ状態になってしまった筆者。いつもはカフェなどへ行くのですが、あまりの暑さに移動する気力も湧かず、かつて弟が使っていたこども部屋で仕事をすることに。弟が使っていた古い学習机にPCを置いて、パチパチとやっている間に、ふと思ったのです。

「え? この机、めちゃくちゃ手触りがいいな……!」

PCを使うとき、前腕を机の縁にのせますが、その古い木製の学習机は、縁のアール部分が実に滑らかに仕上げてあり、触っていて心地がいいのです。資料も上の棚にパッと置けますし、ライトも一体型で便利。また天板がとても広いので、開放的です。これってものすごくいい机なんじゃないか、と再発見した気分でした。

一方、わが家には中学生の男児がいるのですが、中学受験のころはリビング学習で、ダイニングテーブルで大量のテキストを広げていました。中学生になってようやく量販店で簡易なテーブルとイスを買い与えたのですが、まあ、整理整頓ができない。毎日ひどいありさまで、勉強もまったくはかどっている様子はありません。

「ひょっとして、ちゃんと学習机を買い与えておくべきだったのでは」

そう思い、ネットでいろいろと検索しているうちに、急に最近の「学習机」事情が気になってきました。「リビング学習」という言葉が一般的になって以来、小学校入学と同時に学習机を用意する家庭は減っているのでは? みんな、どうしているの……?

そこで、昭和世代、「6・3・3で12年♫ コイズミ学習机」というCMソングでおなじみだった学習机の老舗メーカー、コイズミファニテックに取材を申し入れ、お話を伺うことにしました。

学習机を作って60年! 老舗メーカーの今

都会的なリビングにもマッチする「Lenos」シリーズ

コイズミファニテック株式会社は、現在も日本の学習机市場においてトップシェアを誇るリーディングカンパニー。昭和40年代からこども向けの学習机を販売、「6・3・3(ロクサンサン)」というコンセプトのもと、小学1年生から高校3年生までの12年間使える高品質な学習机の開発・製造に取り組んでいます。

同社商品企画部部長、河内直広さんにお話を伺いました。

-最新のシリーズを見て、びっくり。なんてオシャレなんでしょうか!

「ありがとうございます。これは電動昇降デスクなんですよ。足が地についた状態で勉強した方が、正しい姿勢が身につき、集中できます。高さは簡単に調整できるようになっています」

高さを上げて、スタンディングデスクとして使うこともできる

-これはリビングに置いてもインテリアに合うというイメージだと思いますが、「リビング学習」が一般的になってから、学習机の市場にはやはり影響がありましたか?

「2000年代から、やっぱり大きな変化がありましたね。それまでは小学校入学時、ランドセルと同じくらいの購入率でした。ご両親のどちらかの親がランドセルを買い、もう一方の親が学習机を買うというパターン。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に来店されることも多かったのですが、今はそういった傾向は減ってきています。

最近のリビング学習の風潮にも細かい変化があって、『親の目が行き届きやすいから リビングで学習した方がいい』と言われてはいますが、本当にここ最近は『ある程度の年齢になると、集中して勉強するには自分の部屋、机があった方がいい』と変化してきています」

「当社でも、かつては入学時に購入する人が多かったのが一変して、小学校の高学年以上の購入層が増えています。ステイホームが続いたコロナ禍から、その傾向が顕著になりましたね。上のお子さんの机を買うついでに、下の子の机も買うというケースが多かったです。今はそれも落ち着いてきて、遅くとも中学校に入るまでには机を準備する、というご家庭が多いのではないでしょうか。リビングに置く方もいらっしゃいますが、購入者の8割くらいはこども部屋を用意しているようです」

学習机回帰の傾向。その理由は?

電動昇降デスク「Famio」。北欧風の優しいデザイン

リビング学習が提唱されるようになった2000年代のはじめから、コロナ禍を経て、近年、ふたたび学習机に注目が戻ってきたように感じる、と河内さん。その理由について、こう語ってくれました。

「タブレットなども普及して、学用品も電子化されていると未就学児の親御さんはお思いですが、こどもたちの学習の現場では、まだまだ主流は紙。タブレット学習はまだ補足的です。昭和と変わらず、大量の紙・テキスト類を使っているんですね。これらをこどもたちが自分で整理をして家の中で持ち運ぶというのはやっぱり難しい。それが、高学年くらいになると、リアルにわかってくる、だから、親御さんも『やっぱり学習机を買おう』という気持ちになるのではないでしょうか」

また、学習机ならではの収納スペースである机横の棚も、やっぱり便利だと言う声が寄せられているそう。

「書道セットや図工用品、リコーダーや鍵盤ハーモニカなど、学校で使う備品は、大きめの引き出しや付属の収納スペースにしまうことができます。家のあちこちで散らかってしまうよりも一箇所で管理できるのがやっぱり安心ですね」

懐かしの学習机は「畳一枚分のスペース」からはじまった

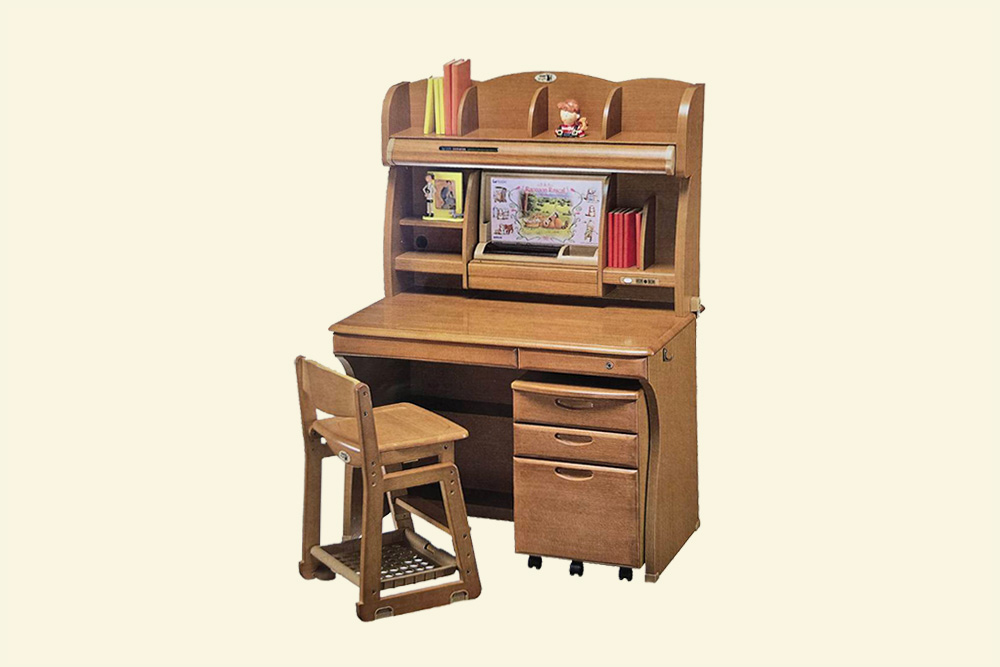

昭和40年代に発売されたコイズミのキャラクター机シリーズ

-コイズミファニテックが学習机の販売をはじめて、来年でちょうど60年。初期のモデルはどんなものだったのでしょうか?

「オフィスにあるようなスチールデスクに、ライトを搭載したようなモデルでした。おこさんにきちんとした学習スペースを“畳一枚分”で提供したいという趣旨で開発、販売しました。当時はきょうだいで同じ部屋を使うということも多かったんですよね。畳一枚分でパーソナルスペースを確保するというのが基本的な考え方でした」

-デザインや仕様はどのように変化していったのですか?

「高度経済成長期には、キャラクターをつけた机が人気になりました。男の子は仮面ライダー、女の子はリカちゃん。その後もさまざまなキャラクターとコラボしましたね。スチールから木製に変わったのは90年代です。ライトも、白熱灯タイプからインバーター基盤を使った蛍光灯に変わり、これは当時としては大きな技術的進歩でした。その後2000年代に入りLEDライトを搭載。現在のお父さんお母さん世代は、キャラクターつきの木製の机を使っていたという人が多いのではないでしょうか」

当時のカタログより。価格も9万円以上と、非常に高価な買い物だった

令和の学習机のデザイントレンドと工夫

高学年くらいからをターゲットとした最近の学習机は、シンプルなデザインが中心

-最近の学習机はどんなデザインが好まれていますか?

「リビングなどの共有スペースにおいても違和感がないシンプルなデザインが求められるようになりました。また、以前は『この1台ですべてが揃います』というコンセプトでしたが、お客様が必要なものを選択できるようにしました。棚も選ぶことができ、サイズもバリエーションを増やして、それぞれの家庭に合うように組み合わせられるように工夫しています」

-住宅事情に合わせて、昭和モデルよりも小さくなっているということはありますか?

「確かにコンパクトになりました。変わったのは、幅ではなく奥行きです。以前は棚をつけることが多かったので、奥行き70cmが基本でした。現在は60〜50cmになっています。収納の本棚も、ブックエンドで代用したり、オープンシェルフのようなものを別に購入する方もいらっしゃいますね」

基本の平机に好みのシェルフを組み合わせて。大人になっても使いやすいデザイン

-教育のデジタル化に対する配慮はされていますか?

最近の机上の棚は、低めのデザインが主流。タブレット収納にも対応

「はい、机の前面にタブレットを入れる場所を設け、立てかけた状態で使えるようにもしています。机の上には必要なドリルなどを広げた状態で、タブレットを見ながら勉強できるような使い方ができる机も、バリエーションとして用意しています」

タブレットやPCの利用を前提に、配線穴やコンセント付きデスク、ワゴン収納などが標準化されている

-電動昇降デスクは、座りすぎの解消だけでなく、体型や成長に合わせて高さの微調整が簡単にできるようにしているそう。低学年から机は用意した方がいいと思われますか?

「はい、私たちが電動昇降デスクを開発したのも、幼いころから机に向かう習慣をつけてもらいたいからです。体がまだ小さい低学年から、しっかり足を床につけて学習できるのが電動昇降デスクの強みです。さらに自分専用のスペースで、勉強や趣味に取り組む時間を大切にしていただきたい。今はさまざまなメーカーからリーズナブルなデスクも出ていますが、コイズミのデスクの自慢は今も昔も『ずっと長く使える』こと。6・3・3で12年、それ以上、大人になってもずっと心地よく使い続けてほしいと思います」

長く学習机の歴史を現場で見てきた河内さんのお話は、とても参考になりました。

今さらながら、我が子の学習机の導入を検討している筆者です。ああ、なぜ幼いころに祖父母に買ってもらわなかったのか。後悔の気持ちも少し……。