前回、前々回でキッチンにおける「増殖する夫のもの」「食材を管理しやすくしたい」という2つの課題に挑みました。今回は、いまいち活かしきれていないと感じる食器棚収納の改善に取り組みます。位置取り、入れ方、どんな風に考えればいい?

第一回はこちら

第二回はこちら

前回に引き続き、このたびの収納迷子さん

なつこさん(仮名)

・東京都在住

・3LDK73.76㎡のマンション

・サッカー大好き夫、小6長女、年少長男の4人家族

「食器棚をすっきり見せたいし、カトラリーが使いにくい」食器棚をうまく使うには?

BEFORE 食器棚の引き出し(一段目)でがたつくカトラリーケースと、コップたち

「リビングダイニングからよく見える食器棚だから、ごちゃついているのが気になります。棚の上にものが溢れていること、引き出しの中でカトラリーが雪崩れること、お弁当用のピックが取りにくいのも悩みの種。もっとうまく食器棚を使いたいんです」と、なつこさん。

現在引き出し(1段目)に収納しているもの

・カトラリーケース

・2軍調理ツール

・コップ

引き出し(1段目)は収納の一等地にも関わらず、100%の稼働率になっていないのが気になるところ。

ここをより「日々の暮らしに使うもの」をラクに取り戻しできる形にしたいもの。初見で思ったのは、まずここでした。

食器を全部出してみよう! 「物量」と「使用頻度」を把握し、適した場所に「再配置」が近道

ダイニングテーブルに食器をすべて出してみました。

なつこさんは食器をよく選択していて、量はとても少ない方。左から、使用頻度の高い1軍、ときどきの2軍、めったに使わない3軍と分けます。

食器棚を空っぽにすることで、先入観なくベストな道を探ることができます。

食器収納のポイントとは?

食器には、大きく分けて2つの種類があります。

・大きくて面積をくう器→大皿・平皿・カレー皿など。

奥まで使える棚板に平置きするのが向いています。

・小さいけど重ねるので高さが必要な器→茶碗・コップなど。

高さがあり上から多くを選べる引き出し。

この考え方を基本に、配置を探っていきましょう。

収納の一等地 引き出し(1段目)の現状

BEFORE

(左側)カトラリーケースの問題点

カトラリーケースにカトラリーを寝かせると、当然面積をくいます。深さのある引き出しで、浅く広く面を使うのはもったいない!

なつこさんはケースを2段にして下段に2軍の調理ツールを入れて空間を活かしていますが、ケースが重ねる仕様ではないためガタついて取りづらい。下を取ろうとすると雪崩れるといったストレスが。

(右側)コップの問題点

よく使うコップはどれかと聞いてみると「手前のものばかりですね」とのこと。「コップ」というくくりですべてをここに置く必要はなさそうです。

家族みんなにとってアクセスのよい1段目の引き出しは、稼働率を上げることがみんなのラクに直結します。

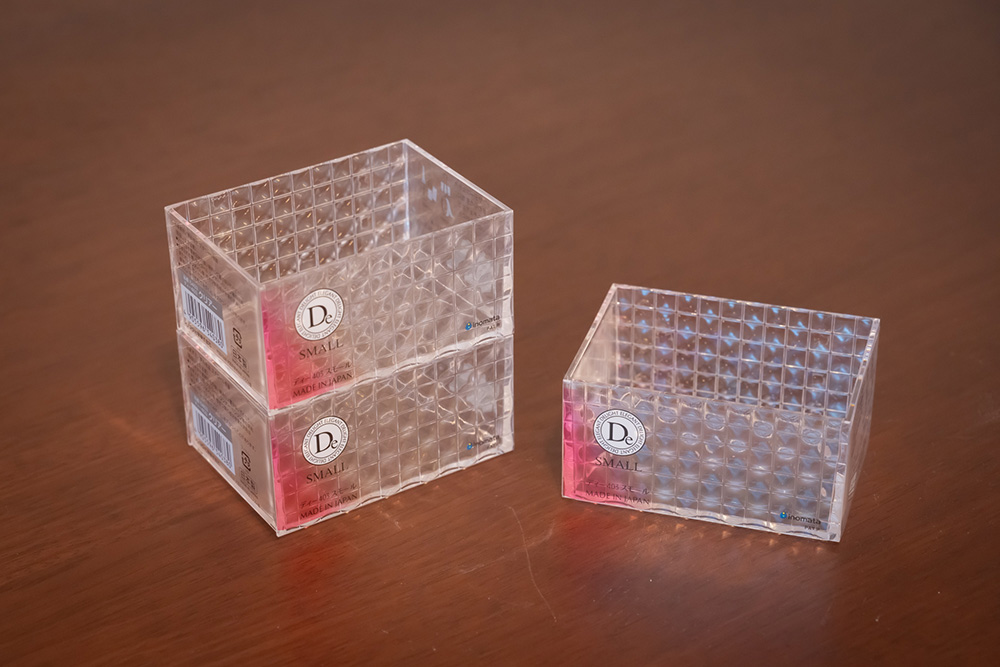

収納の一等地 引き出し(1段目)の改善方法。100均の小物ケースでカトラリー収納を生まれ変わらせる!

連載テーマは「買わない」なのにすみません!ものが少ないなつこさんのお宅、収納用品も少数精鋭で今回は発掘できませんでした…。

そんなわけで今回は、収納用品を「DAISO」で購入。

これらは、カトラリー収納で使用します。

平たくて長さのあるカトラリーケース→平面で面積をとる

真四角のケース→カトラリーが立ちすぎてしまい、引き出しの高さに収まらない

ということで、ほどよく長方形のケースを厳選して購入。今回は長方形のケースに加え、本来は筆記用具を収納する「タワーペンスタンド」も、カトラリー収納に使えそう!

新収納アイテムにカトラリーを収納、スペースが1/3になった!

BEFORE

AFTER

(左側)カトラリーケースの改善

カトラリーのスペースは左1/3に!

長方形のボックスを使用することで、カトラリーがほどよく斜めに立ち、引き出し内に収まっています。タワーペンスタンドは寝かせて、主に箸を収納。

細長いモノは「ちょっと寝かせ」で収納することで、しっかり区分けしながら省スペース化できます。

柄が斜めにこちらを向いているため取り戻ししやすいのもいいところ。

(中央)コップの改善

コップは1軍のモノだけに絞って収納。厳選することで、コップ出し過ぎ問題も防げます。

(右側)空いたスペースに食品を新規収納

空いたスペースに、ブレッドケースの中で取りにくかった、毎日使うふりかけ類を入れることができました。こういった「細々していて」「出し入れが頻繁で」「出すときに選びたい」ようなモノにこそ、引き出しが向いています。

そして特筆すべきは、手前に小6の娘さんが毎日飲む粉飲料を置いたこと。袋のままだったものを、ワンタッチで開く容器に詰め替え、計量スプーンを小さなカップに立てて隣に置きました。これで毎日娘さんが、簡単に自分でつくって飲むことができます。「毎日してほしいこと」「習慣にしたいこと」があるならば、そのための道具をできるだけ取りやすく、使いやすく置いておくのがおすすめです。

コップの奥には、毎日使うふきん。この引き出しの開け閉めだけでかなりの用事が済む、まさに「ゴールデン」な収納になりました。

オープン棚も稼働率UP。「同じ種類」がポイント

食器棚収納 BEFORE

食器棚収納 AFTER

食器棚唯一のオープン棚は、浅いこともあってうまく使えていませんでした。ここに、よく使うマグカップやグラスを並べて。扉を開く手間もなく、サッと取れるいい場所です。

そして、オープンな棚はみんなの視界に入ります。「すっきり見せたい」なつこさんへのアドバイスは、「同じ種類のもの」を並べることで雑多な感じにならないということ。

それが好きな器であれば、見えていることでむしろ気分も上がりますね。

引き出し(2段目)を、重ねる系×頻度が「高~中くらい」の食器収納に

引き出し(2段目) BEFORE

引き出し(2段目) AFTER

深めの引き出しにいれる食器は「面積が小さく」「重ねる」ものに向いています。

2段目という高さのいい引き出しなのに、ビフォーでは半端に空いているのがもったいなかった。大皿は上の棚板に移して、ここには小さい器をたくさん入れました。頻度の高いものが上、中くらいが下というように、頻度のグラデーションで重ねています。

観音開きの棚は、平皿の食器収納に

食器棚 BEFORE

食器棚 AFTER

右上段:小引き出しを入れ込み、細かいお弁当グッズを分類収納。

右下段:引き出し(2段目)から移動させた、大皿を収納。奥行きのある棚板は面積のある皿を薄く収納するのにもってこいの場所。

左上段:水筒を寝かせてキュッと省スペースに。

左下段:背の高いグラスをまとめて収納。

食器棚を整理して効率よく入れ直したことで、余白ができ、棚上に溢れていたものがスッキリ収まりました。

棚の上の雑然感が消えたというだけではなく、壁が大きく見えるようになったことで印象も一新。壁は余白であり、見えるほどにすっきり度が上がります。

まとめ

食器棚には、観音開きの棚、オープン棚、深い/広い引き出しといったさまざまな特徴のスペースがあります。それぞれの空間にフィットする器を出し入れしやすく配置することで、ものを減らさなくてもゆとりを生むことができました。

なつこさんからはその後、「片付けやすく、取りやすいことに感動しています。本多さんが交通整理してくれたことで、調味料もお皿もあちこち開けずに済むようになりました。それが、こんなにも便利なんだと感動しています。カトラリーも、自分のやり方が当たり前だと思っていたのに、斜めになったら場所も取らず、出し入れしやすく、びっくりです!」とメッセージをいただきました。

そこには、娘さんがパパに新しい収納を紹介している動画まで!

ちゃんと説明できていて、パパも納得しながら聞いていて、家族のみんながちゃんとキッチンにコミットしている素敵なご家庭だなと感じました。