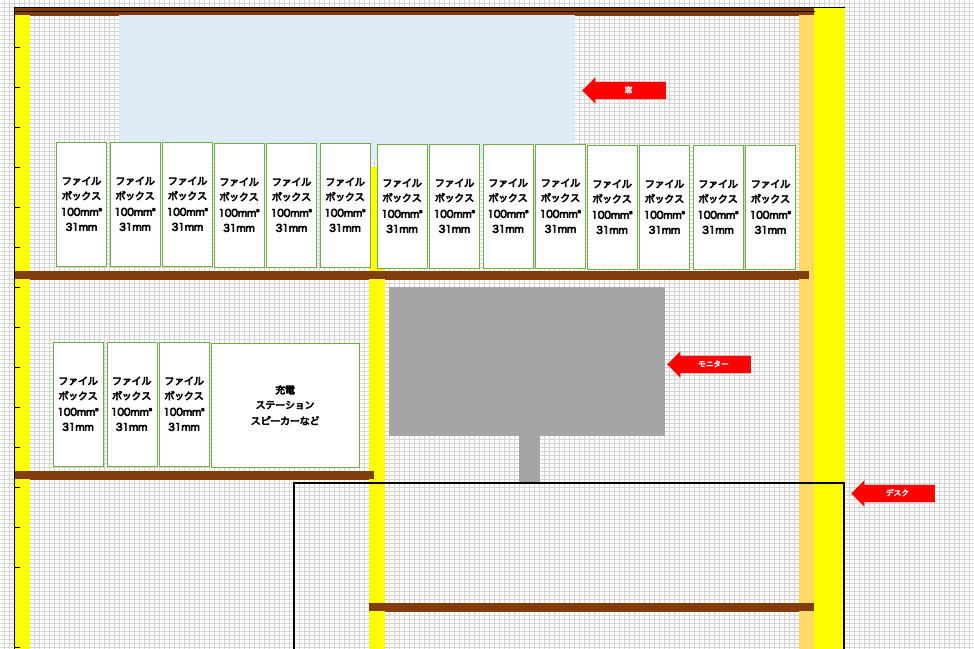

前回は、現在の書斎収納にどんな不満があるのか、理想ではなく不満をつらつらと綴りました。モヤモヤを払拭する、理想の可動棚DIYの第一歩は図面から。何も技術のない筆者は、エクセルでチマチマと図面を作ってみたのでした。

何を買うか、どこのメーカーか。それには図面が必要だ

前回は、間取り作成サイト「マイホームクラウド」にお世話になり、家具配置の理想形を探りました。これを実現するために、世にどんな可動棚アイテムがあるかを早く見たい…!

そんな思いでネットをダラダラと見始めて、はたと気づきました。

「どんな理想的な可動棚を見つけても、なんとなーく取り付けイメージが湧いてこない…」

それもそのはず、棚板の位置や、そもそも何枚の棚板を置けるのか?まったく考えないままに可動棚パーツを探しても、現実的に取り付けられるかはまた別問題なのです。

ということで、今回は重い腰を上げて、計測&図面作りに取り掛かることに。

DIYの図面ってどうやって作るの?

まず図面の作り方がわからない、というのが正直なところ。ネットで検索してみても、CADの基礎知識が必要だったり、使いこなせるかが不安なものが多いのです。(これいいよ〜!という図面制作アプリがあれば、ぜひ教えてください!)

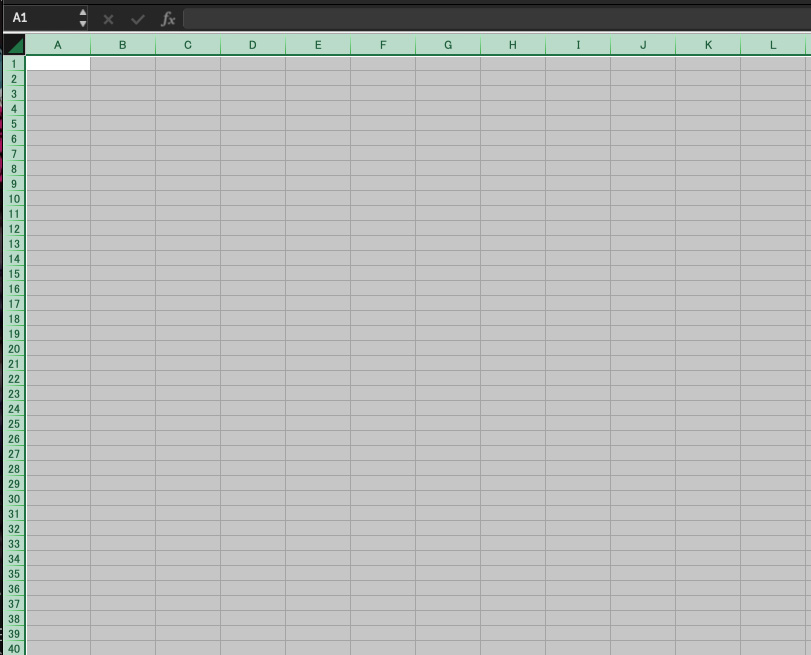

今回は無理やり、持っているもので図面制作を行いました。

そう、エクセルです!

細部までの計算はできないので全面的におすすめはできませんが、エクセルさえあれば誰でもできる簡単図面なので、ちょっと手順をご紹介。

列・行を同ピクセルにして小さな正方形を作る

まずはエクセルの新規シートを開き、全セルを指定。

列を10ピクセル、行を10ピクセルに設定します。それだけで小さなマス目が大量にできます。

今回は、1マス=10mm(1cm)と換算することにしました。

このシートは後ほど書き込む用に保存します。

可動棚には壁の「下地」が必須。なるべく慎重に下地を探す

可動棚の取り付けには、壁の中の「下地」が必要。可動棚の棚板と、それに乗るモノ、かなりの重みを支えるので、石膏ボードには取り付けることができないのです。

ということで、壁の中の下地を探します。

下地とは、壁の中の柱などの木製の部分(石膏ボードではない部分)。工務店に依頼して、全面ベニヤなどを仕込めばどこにでも打ち込めるのですが、今回はひとりDIY。

壁の中にあるだろう下地を見つけて、そこに「棚柱」を設置します。

今回も使ったのは「下地センサー Home」

今回もこちらの「下地センサー Home」を使用します。

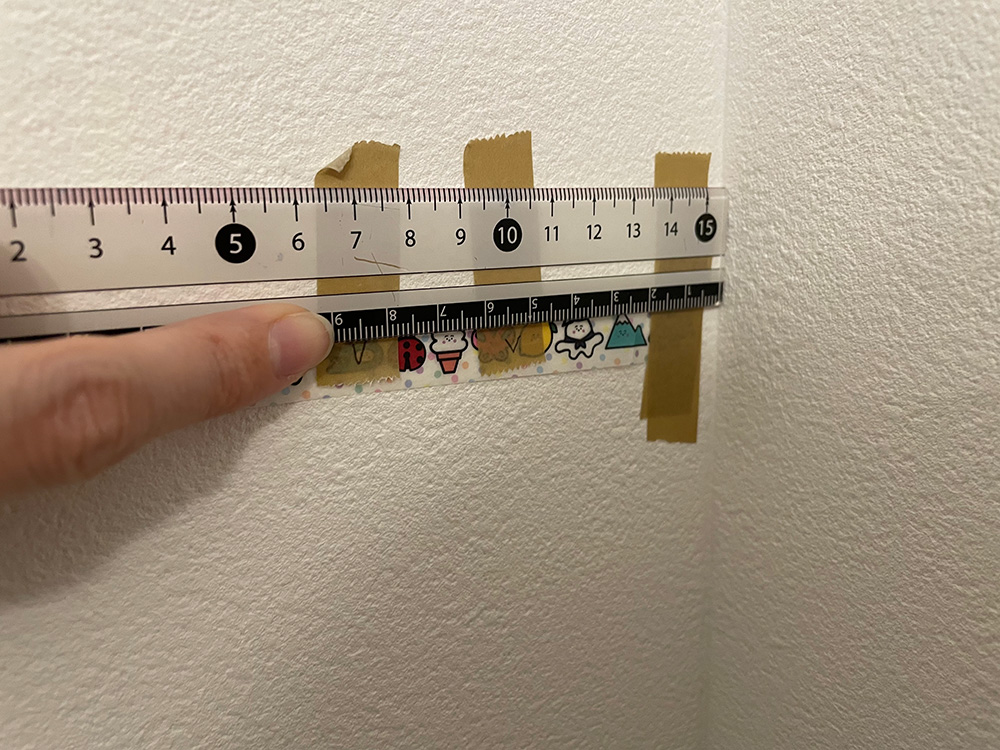

一人で作業するときに、手元に置いておきたいのがマスキングテープです。

右手に下地センサー、左手で下地部分に印をつける…のは至難の技なので、事前にカットして、チェックマークをつけておきましょう。

このマステ自体を取る時に片手で簡単に取れるよう、クリアファイルに貼り付けて手元にセットします。

壁の角部分にはほぼ確実に下地が入っています。この場合、右側の角部分に向かって左側から徐々に下地センサーを動かします。ピピ!と赤く光った部分から下地が入っていることがわかります。

壁は範囲が広いですが、やみくもに下地センサーを動かすと、たとえば窓際などの「その部分にしかない下地」に反応してしまうことも!

そうならないよう、マステで横に大きくガイドを貼り、それに沿って水平に下地を探していきます。

下地が見つかると「ここだよ〜!」と、音と赤い矢印で教えてくれます。先ほどのマステのチェック部分と矢印が重なるように貼っていきます。

下地の位置が判明したら、下地自体の幅を測ります。下地は木の棒であることが多いので、どのくらいの太さの下地が入っているかを慎重に計測しましょう。ズレると、せっかく計測したのに石膏ボードに棚柱を打ち付けることになり、安全性に大きな問題が発生してしまいます。

また、下地の幅は同じ壁でも場所によって異なるので「両端が●cmだから真ん中もそうだろう…」と省略しない方が良さそうです。

いよいよお手製エクセル図面に落とし込む

ここまで計測したら、やっと先ほどの図面シートの出番です。

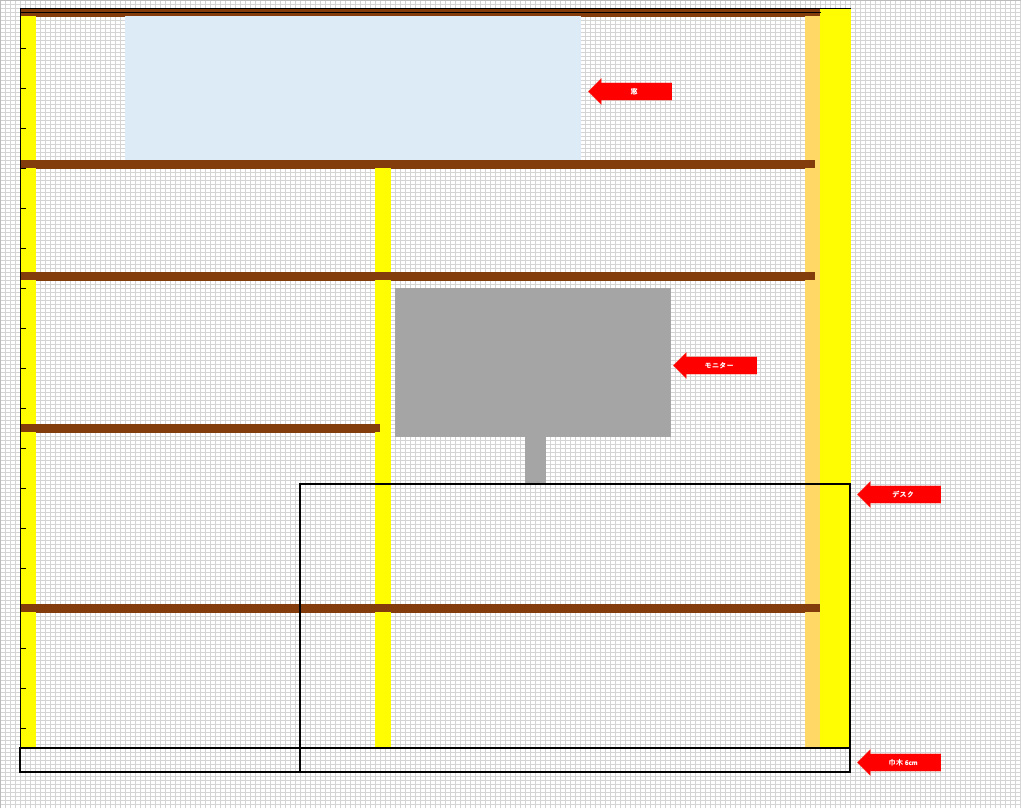

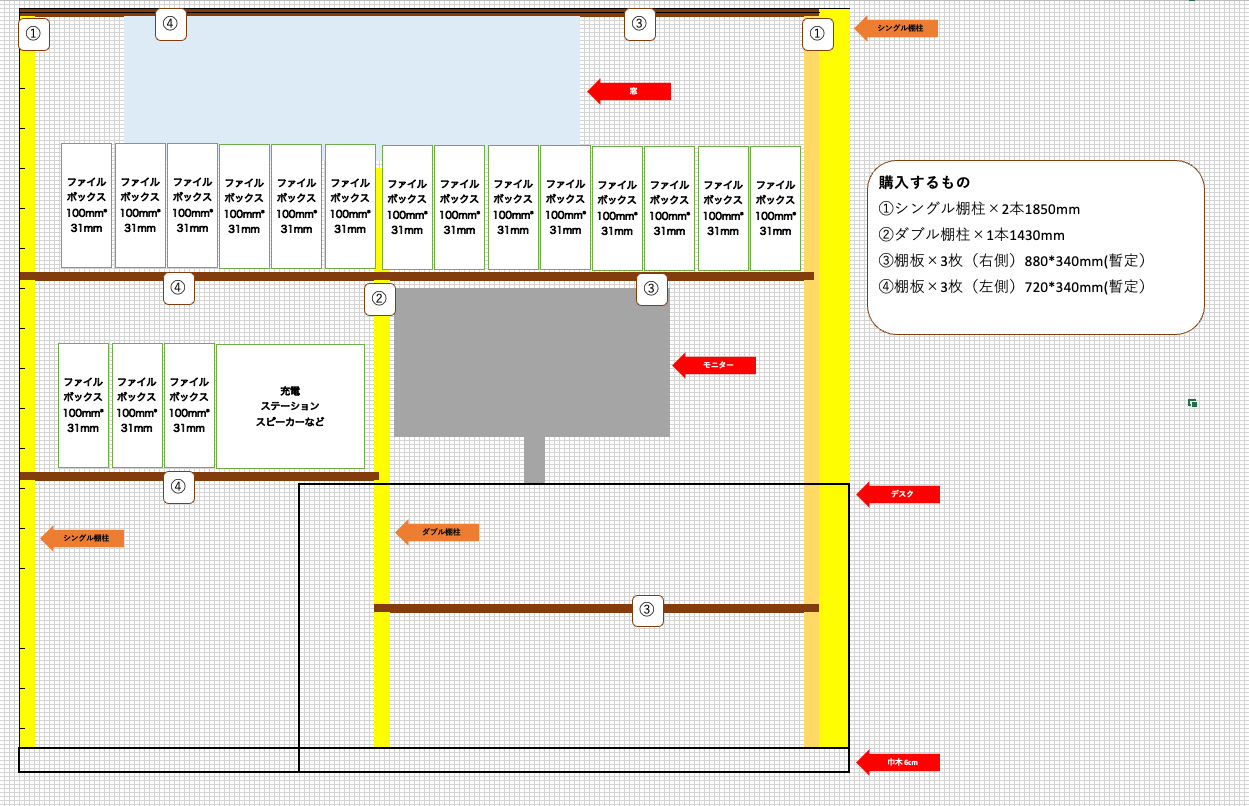

・縦の黄色部分が棚柱(下地があった部分)

・横の茶色部分が棚板

・デスクの高さとモニター位置

・窓

などを、1マス10mm換算で入力していきます。わが家の取り付け横幅は1666mmですが、166回マス目を打ち込むのではなく、コピペできるので意外とサクサク作業ができました。

まずは適当の理想の棚板の位置を設定していきます。

最下段の棚板は大きくデスクを横切っていますね…。

これは棚柱の位置を考えると現実的ではないため、修正が必要です。(棚柱がデスクの左側に設置できればクリアできますが、そこに下地はありませんでした)

図面を起こしてみて、やっとイメージが掴めてきました!

収納するものを計算するのにも意外と便利なエクセル図面

今回は書斎に可動棚を取り付けるため、なるべくたくさんファイルボックスを置いて書類の収納効率を上げたい!というのが理想のひとつ。

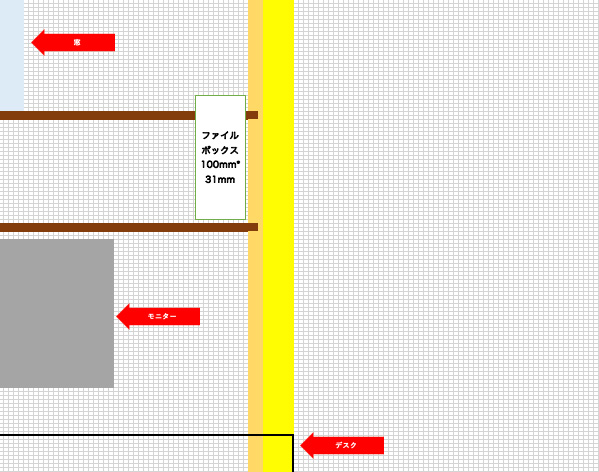

ということで、自宅で使っているファイルボックスのサイズを測り、それに合わせた四角い図形をこしらえました。

理想の棚板配置に置いてみると…ファイルボックス上部と棚板が干渉している!

可動棚だから位置を変えれば済むのですが、上に上げると窓を横切ることになり構造的に難しく、下に下げるとモニターと干渉するということがわかりました。

ここは棚板の枚数を減らすしか、方法はなさそうです。

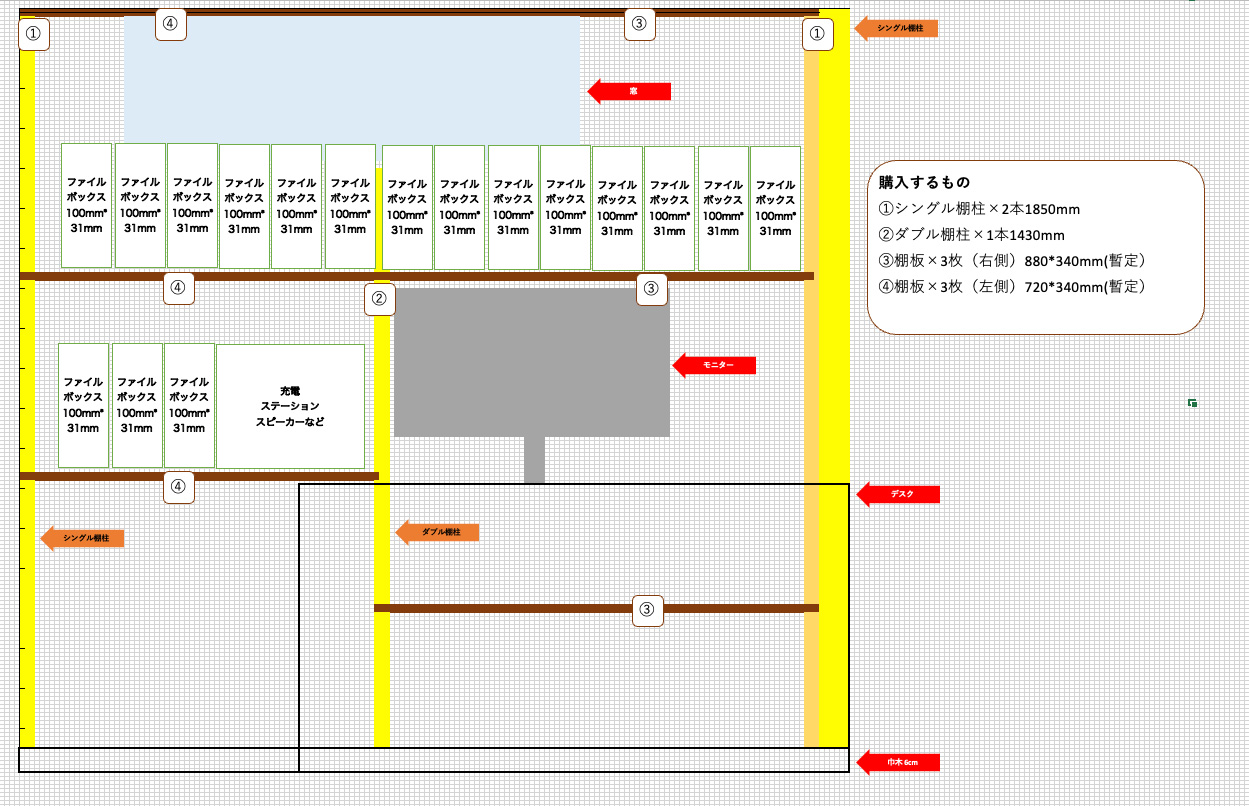

試行錯誤のうえ、完成した図面がこちら!

5段の棚を想定していましたが、現実的には変形4段が限界、ということがわかりました。

・最上段…インテリアとして飾りたいもの、書籍などを収納予定

・2段目…ファイルボックスは14個設置することができそう。これで書類もスッキリ収まる!(上部にある窓とファイルボックスが若干干渉していますが、この窓は北向きで採光窓ではないので、たまに換気ができれば良し、と考えることにしました)

・3段目…右側に棚板があるとモニターと干渉するため、棚板設置は左のみ。頻度の高い書類と、充電ステーションを設けることに

・4段目…棚柱の位置的に右側しか棚板が配置できないことがわかりました。ここには頻度の低い書籍などを上下段に分けて収納予定。デスクの足元のため、棚板奥行きは慎重に決める必要がありそうです

図面のBEFORE→AFTER

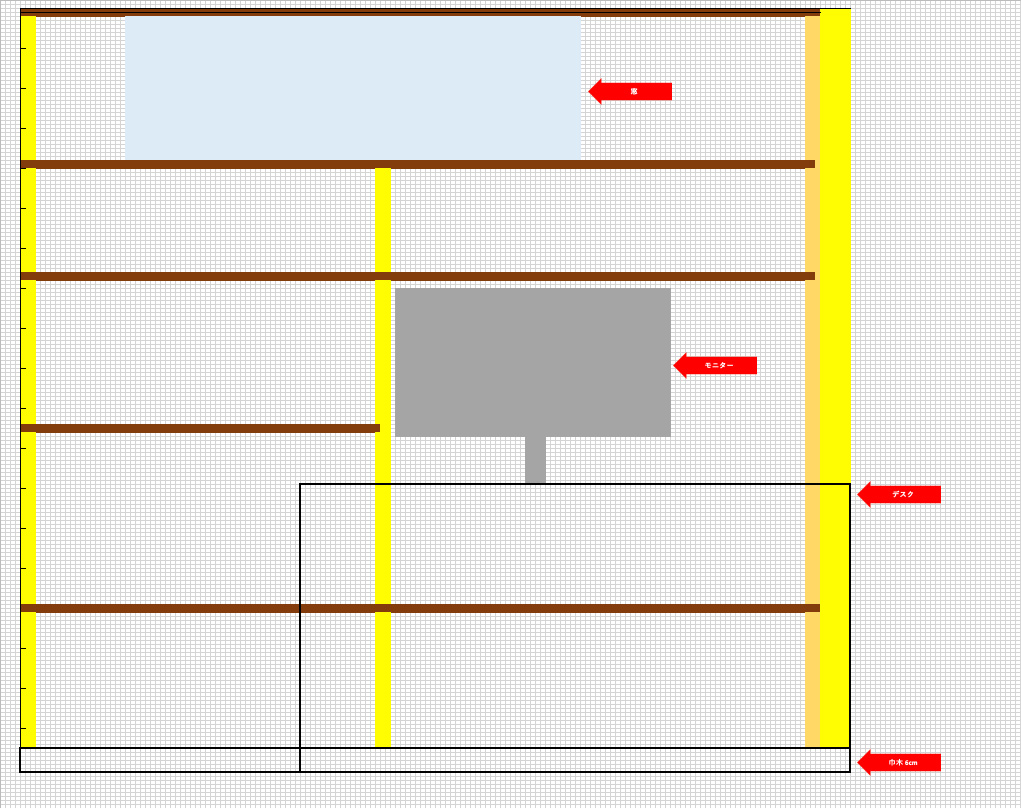

BEFOREの図面

AFTERの図面

図面を引きながら検証することで、こんなにも計画に変更が発生するんですね。

細かな図面は面倒!と思いながらも、検証は絶対に必要、とひしひしと感じました。

棚板の幅に要注意。棚板と耐荷重との関係

壁の両端に下地があったので、MAX1666mm幅の棚板が配置できます。

しかし!ファイルボックスを14個も設置し、そこに書類を詰め込んだら、総重量はなかなかのものに。耐荷重の心配があるため、ここは棚板を1666mmの半分にして左右に並べることにしました。

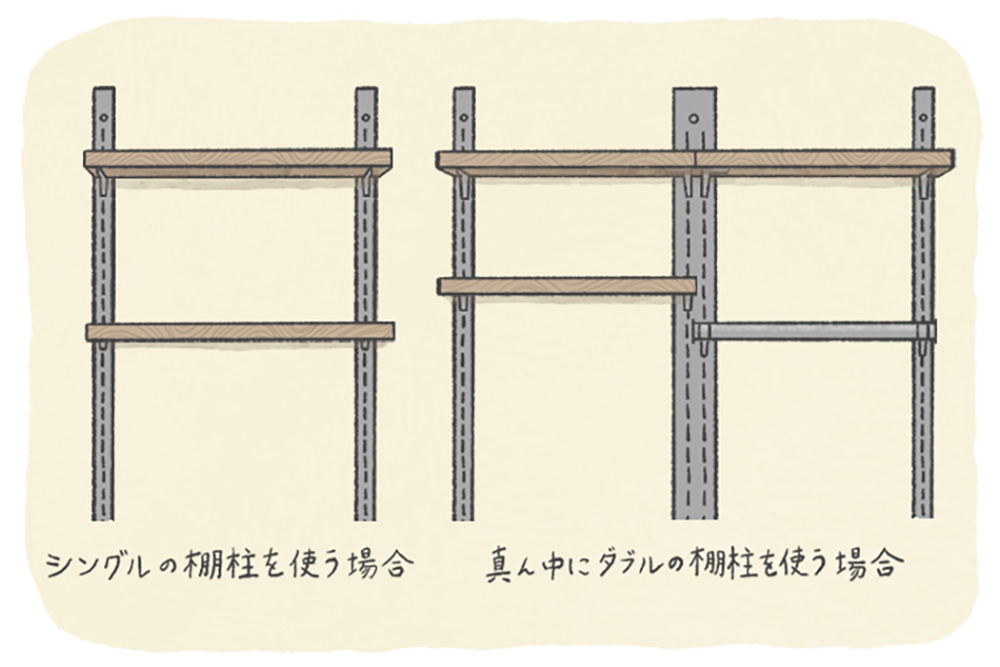

そうすると、中央の棚柱は両側からの棚板を受け止められる「ダブル」構造を選択することになります。

耐荷重や、棚柱の「シングル」「ダブル」はこちらの記事でまとめています。

理想の可動棚、どんな機能が必要か?

上記をまとめてみたら、必要な機能が洗い出しできました。

・棚柱は「シングル」「ダブル」の取り扱いがあること

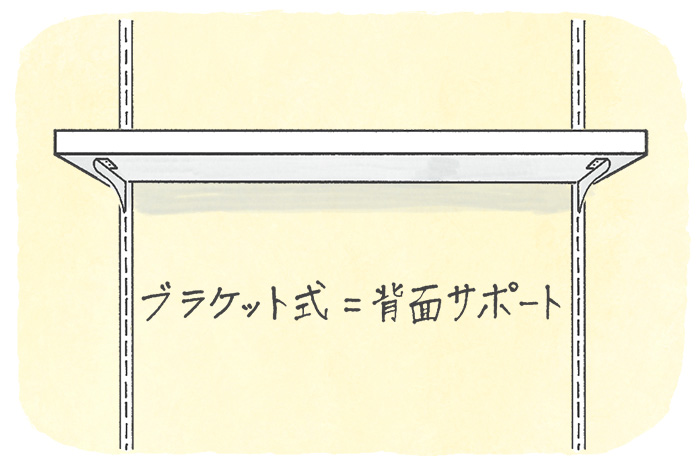

・広い範囲に棚板を設置するので、両側から押さえる「側面・ダボ式」ではなく、後ろから押さえる「背面・サポート式」であること

・棚板の奥行きが上部と足元で異なるため、「ブラケット」に複数種類があること

つたないエクセル図面ですが、課題がいろいろ見えてきてスッキリした気分に。

以上の条件で、次回はメーカーやブランドを検討します!