家族みんなが集まるリビング。気がつくといつも何かが散らかっていて、片付けても片付けてもキリがない……。そんな悩み、ありませんか?でも実は、リビングがいつもスッキリしているおウチには、ちゃんと「仕組み」があるんです。特別な収納グッズを買わなくても、ちょっとしたルールや配置の工夫で、驚くほどリビングが変わります。今回は、そんな「散らからない仕組み」を実践している5つの実例をご紹介。どれも今日から真似できる方法ばかりです。

HOUSTOの人気記事でわかる!リビング散らからない仕組み作り実例5選

目次

リビング散らからない仕組み作り実例①|公共空間ルールで家族みんなが片付け上手に

Fujinaoさん(@fujinao08140814)は、「リビングは公共の空間」というルールを家族で共有することで、散らからない仕組みを作っています。学校や図書館のようにみんなが使う場所だから、

①個人の私物は都度部屋に持ち帰る

②家族共有のモノは定位置を決めて使い終わったら必ず戻す

③散らかしたまま放置しないでこまめにリセットする

この3つのシンプルなルールだけで、5分あればスッキリ元通りになる散らかり具合で済んでいるそうです。「寝る前」と「出かける前」をリセットタイムにしているのもポイント。片付けを先延ばしにしないことで、一回の負担も軽くなり、家族みんなが自然と協力してくれるようになるそうです。(取材当時)

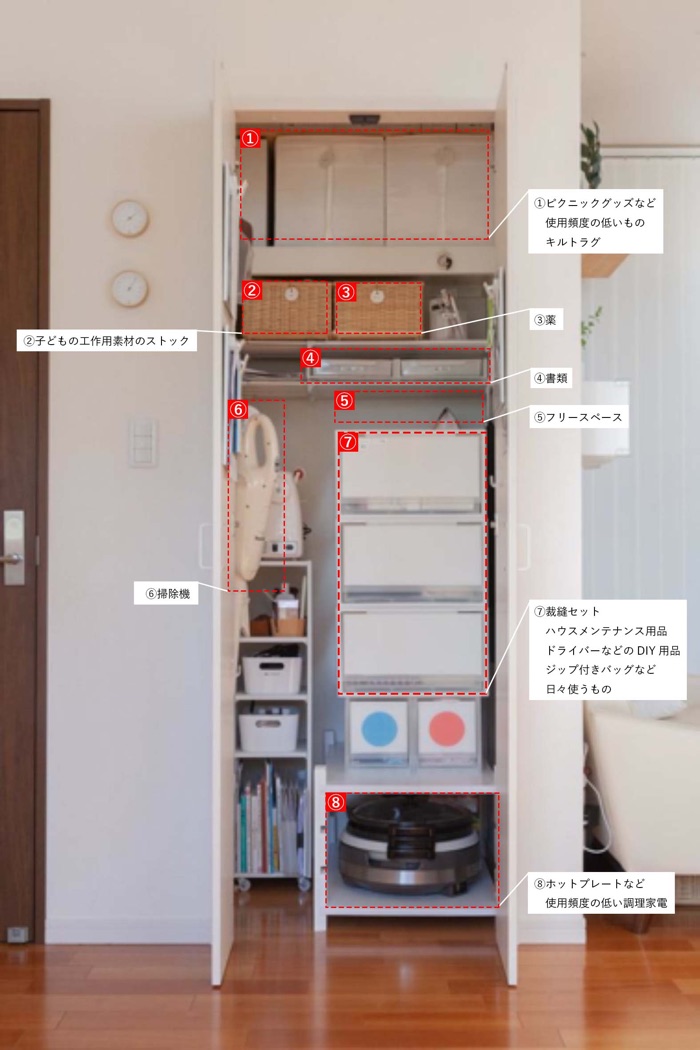

リビング散らからない仕組み作り実例②|リビングクローゼットが散らかり防止の要

おさよさん(@osayosan34)は、リビングクローゼットをパズルのように空間を区切って使うことで、散らからない仕組みを完成させています。使用頻度の高いものは手前に、低いものは奥や上段に配置するのが基本ルール。そして何より素晴らしいのが、手の届きやすいところにあえて「フリースペース」を作っていること。買い物袋や郵便物などをちょっと置いておける場所があることで、リビングが簡単に片付くのだとか。生活感のあるものは「無印良品」のファイルボックスに隠して収納すれば、来客時にクローゼットを開けても気にならない。この「一時置き場」の発想が、散らからないリビングの秘訣です。(取材当時)

リビング散らからない仕組み作り実例③|おもちゃの1軍2軍システムでこどもも自主的に

整理収納コンサルタントの本多さおりさんが向かったのは、お子さんのおもちゃの片付けが捗らないというSさん宅。リビングを占拠しがちなおもちゃ問題を「1軍・2軍システム」で解決提案しました。よく遊ぶ1軍のおもちゃはリビングに、たまにしか遊ばない2軍のおもちゃは別の場所に分けて収納。これだけでおもちゃの総量をグッと減らせます。そして何より大切なのが、こどもの行動パターンをよく観察すること。どのおもちゃがお気に入りで、どこで遊ぶことが多いかを把握してから収納場所を決めるのがポイントです。おもちゃが各所に散らばると動線も複雑になって片付けの難易度が上がってしまうから、遊ぶ場所を一箇所に集約するのも大切。こども自身が「こっちのおもちゃは少しお休みしてもらおうか?」と納得できるように話し合うことで、自主的に片付ける習慣も身についていきます。(取材当時)

リビング散らからない仕組み作り実例④|配線・ゲーム機の隠す収納でスッキリ空間

sayaka.さん(@sayaka_j89)は、リビングで重たく見えがちなAV機器やゲーム機を、扉付きのテレビボードに一括収納することで散らからない仕組みを作っています。ボックスやカゴを使って取り出しやすいようにエリア別に分類。容量の大きな収納は中がごちゃごちゃしがちですが、どの場所に何があるのかが一目でわかる工夫をすることで、使った後もストレスなく元の場所に戻せるそうです。扉を閉めれば生活感がすっかり隠れて、いつでもスッキリとしたリビングをキープできます。(取材当時)

リビング散らからない仕組み作り実例⑤|学習用品の動線収納で散らからない仕組み

要めぐみさん(@megumi_home)は、リビング学習で散らかりがちな教材を「動線0歩」で管理する仕組みを考案しています。ダイニングテーブルに腰をかけて振り向くだけで手が届く位置に、教材用のボックスを配置。教材を手に取る→デスクに広げるまでがまさに0歩で完結するから、こどもも面倒がらずに片付けてくれます。さらに教材はすべて一つのボックスにまとめているので、筆箱や教科書、ノートなどサイズの違うものが手からこぼれ落ちることもなく、サッとデスクまで移動できるんです。量も置きすぎることなく、自室とリビング用の教材はしっかり分けて厳選しているのもポイント。学習内容に合わせてBOXの中身を定期的に見直すことで、いつでも必要なものだけが手の届く場所にある状態をキープできます。

まとめ

リビングが散らからない人たちに共通しているのは、「仕組み」を作ることの大切さを知っていること。公共空間としてのルール作り、一時置き場の確保、こどもの行動パターンに合わせた工夫、隠す収納の活用、動線を考えた配置。どれも特別な道具は必要なく、考え方を少し変えるだけで実践できることばかりです。完璧を目指さず、家族みんなが無理なく続けられる「ちょうどいい仕組み」を見つけることが、散らからないリビングへの第一歩なのかもしれません。