今回のHOUSTOまとめは、整理収納を考える上で参考にしたい書籍をまとめてご紹介。14人の書店員のみなさんが独自の目線で選書してくれました。年末の大掃除を前に、本から片付けのモチベーションをもらってみては?

『HOUSTO』の人気記事でわかる!14人の書店員が選んだ整理収納について考える本

目次

- ・『捨てる女』内澤 旬子/朝日新聞出版(双子のライオン堂店主・竹田信弥さん選書)

- ・『正方形 - ブルーノ・ムナーリ かたちの不思議1』ブルーノ・ムナーリ/平凡社(マルノウチリーディングスタイル・岡本草太さん選書)

- ・『The Burning House: What Would You Take?』Foster Huntington(SNOW SHOVELING店主・中村秀一さん選書)

- ・『リフォームの爆発』町田康/幻冬舎(ROUTE BOOKS選書担当・石川歩さん選書)

- ・『明日に向かって捨てろ!!』BOSE(スチャダラパー)/双葉社(BOOK LAB TOKYO コミュニティ・マネージャー・立野公彦さん選書)

- ・『TOKYO STYLE』都築 響一/ちくま文庫(古書ロスパペロテス 店主・野崎雅彦さん選書)

- ・『花森安治の仕事』/読売新聞社 美術館連絡協議会(nostos booksディレクター・山田なつきさん選書)

- ・『片づけたい』内澤旬子 佐野洋子 沢野ひとし ジェーン・スー 柴田元幸 松浦弥太郎 ほか/河出書房新社(Readin’ Writin’ BOOKSTORE店主・落合博さん選書)

- ・『おさらをあらわなかったおじさん』フィリス・クラジラフスキー 文、バーバラ・クーニー 絵、光吉 夏弥 訳/岩波書店(神保町ブックセンター選書担当・久木玲奈さん選書)

- ・『もたない男』中崎タツヤ/新潮文庫(古書コンコ堂選書)

- ・『まるごと本棚の本』センドポインツ・パブリッシング編/グラフィック社(RBL CAFE店主・仲野隆也さん選書)

- ・『プリンセスメゾン』(全6巻) 池辺葵/小学館(恵文社一乗寺店・鎌田裕樹さん選書)

- ・『あなたを選んでくれるもの』ミランダ・ジュライ/新潮社クレスト・ブックス(かもめブックス・前田隆紀さん選書)

- ・『正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法』南野忠晴/岩波ジュニア新書(誠光社店主・堀部篤史さん選書)

『捨てる女』内澤 旬子/朝日新聞出版(双子のライオン堂店主・竹田信弥さん選書)

あらすじ:イラストレーターであり文筆家でもある著者が、生活道具や家具などから自ら長年蒐集してきたお宝本や書き続けてきたイラストまで大放出する捨て暮らしエッセイ。『本の雑誌』での大好評連載「黒豚革の手帖」を書籍化。

選書理由:双子のライオン堂店主・竹田信弥さん

「本をどう捨てるかなど単に“断捨離”というだけでなく、捨てるという行為をとことん突き詰めていて、意気込みが迫ってくるような面白さがあります。捨てた後の後悔まで書いてあるのもほかと違って良い!」

『正方形 - ブルーノ・ムナーリ かたちの不思議1』ブルーノ・ムナーリ/平凡社(マルノウチリーディングスタイル・岡本草太さん選書)

あらすじ:デザインの神様ムナーリがデザインの根源である正方形の、古今東西の形をコレクションしたユニークな本。デザインを勉強する人の必読書。

選書理由:マルノウチリーディングスタイル・岡本草太さん

「デザインセンスのある人は、収納上手な人が多いですよね。正方形(四角)は、間取りや収納の基本の形。世の中の様々な物に隠された正方形を、デザイナーの目で見つけるこの本で、『部屋のデザイン力』を磨いては?」

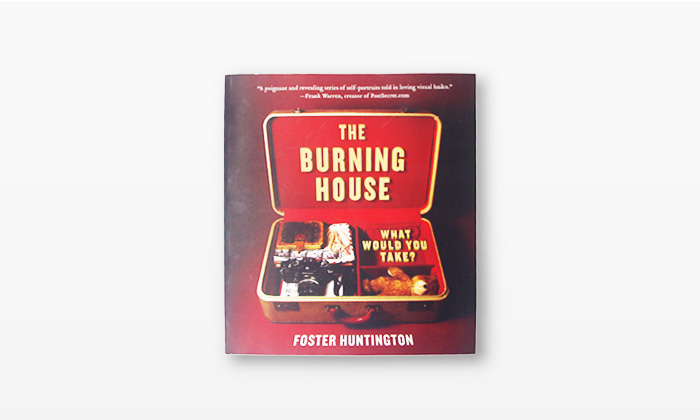

『The Burning House: What Would You Take?』Foster Huntington(SNOW SHOVELING店主・中村秀一さん選書)

デザイナーを辞めた後、キャンピングカーで全米を旅して暮らし「モダン・ノマド」というムーブメントを起こしたフォスター・ハンティントンによる写真集。世界中の人がセレクトした「もし火事になったら持ち出す物」を撮影して収録。

選書理由:SNOW SHOVELING店主・中村秀一さん

「洋書のため英語表記ですが、ビジュアルが分かりやすく、物選びの基準を内省するきっかけになります。あるものから捨てる取捨選択ではなく、大事な物から決めていくという収納の仕方もあるのでは?」

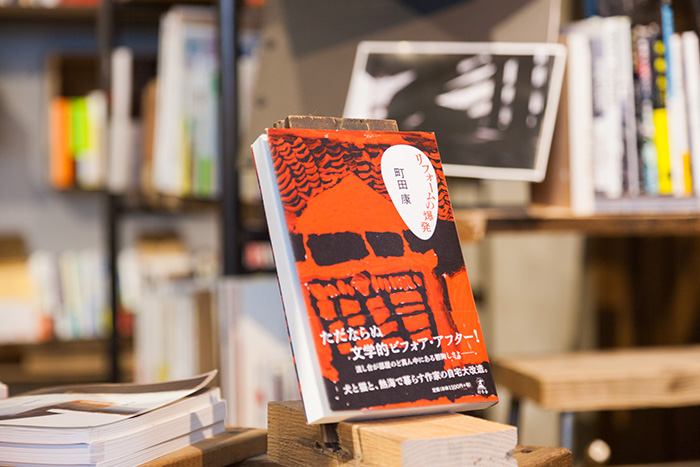

『リフォームの爆発』町田康/幻冬舎(ROUTE BOOKS選書担当・石川歩さん選書)

あらすじ:目的は不具合の解消。それがこれほどの苦悩を生むとは!犬と猫と、熱海で暮らす作家の自宅大改造。ただならぬ文学的ビフォア・アフター!

選書理由:ROUTE BOOKS選書担当・石川歩さん

「収納と聞いてまず思い出したのがこの本。町田康さんによる自宅のリフォームの実録で、独特なあの筆致で失敗や苦労がじっくりと綴られ、役に立つうえ笑えます。まず荷物が多い。それだけでなく、犬が2匹、猫が10匹も同居しているのだから、大変です。自分でリフォームをして失敗した話から、収納場所作りの苦労、かかった金額から大工さんにお茶やお菓子を出すタイミングまで、ページを割いて微細に書いてあります。収納と暮らしがいかに結びついているか、そして収納する場所から暮らし方を考えることができます。リフォームを考えている人にはぜひ読んでいただきたいですね。さらに読み終わってみると、詳しい実録でありながらも心に響き、これはまさしく文学であったと気付くはずです」

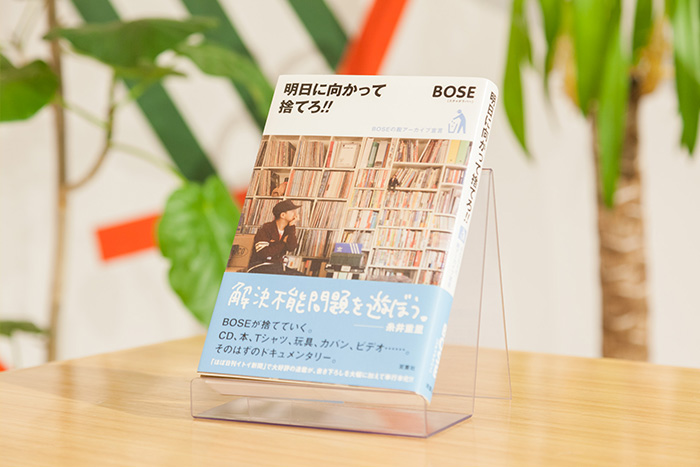

『明日に向かって捨てろ!!』BOSE(スチャダラパー)/双葉社(BOOK LAB TOKYO コミュニティ・マネージャー・立野公彦さん選書)

あらすじ:人気サイト「ほぼ日刊イトイ新聞」での好評連載の書籍化。半端に揃った食玩フィギュア、読み終えた雑誌……。「知らない間にモノがたまって」と悩むスチャダラパー・BOSE氏が贈る、捨てるドキュメンタリー。

選書理由:BOOK LAB TOKYO コミュニティ・マネージャー・立野公彦さん

「タイトルには捨てろとありますが、実は捨てない理由がじっくり書かれた本。物を捨てられない人の“あるある”が詰まっています。古いゲームの箱や半端に揃ったフィギュア、雑誌やムック本など、一見必要なさそうな物でも、所有者には無理にでも収納して取っておく理由があると納得。『ステッカーはそれを収納する箱にだけ貼っていい』など独特のルールも面白いです。数多の音源をサンプリングするヒップホップを手がけるBOSE氏だけに、物を集める衝動にはリアリティがあります。まずは表紙からして、大量の物の収納術が一目で分かりますし、愛着のある物と決別して後悔するより、収納しまくるのも潔いのかもしれません」

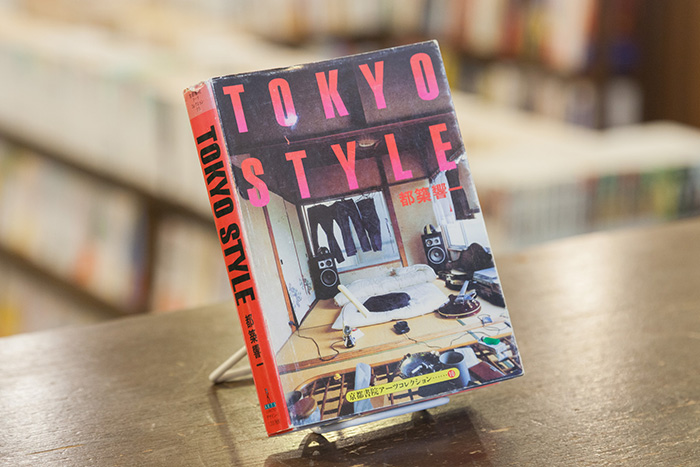

『TOKYO STYLE』都築 響一/ちくま文庫(古書ロスパペロテス 店主・野崎雅彦さん選書)

あらすじ:豪華な写真集や分厚い雑誌に出てくるようなインテリアに、いったい僕らのうちの何人が暮らしているのだろう。僕らが実際に住み、生活する本当の「トウキョウ・スタイル」はこんなものだ!編集者・都築響一の名著の文庫化。

選書理由:古書ロスパペロテス店主・野崎雅彦さん

「“パリのお部屋”や“ニューヨークのアトリエ”など海外を持ち上げる文化へのカウンターとして、日本の小さなアパートなどでの収納事情をリアルに紹介した本です。僕が好きなページは、建築家の方が学生の頃から住み続けた部屋。明治時代に建てられた東大の下宿“本郷館”の一室で、細野晴臣さんの『恋は桃色』のミュージックビデオの撮影でも使われています。収納はというと、床に本を重ねて板で本棚風にしたり、仕事道具を単に床に積み重ねたり、さり気なく小物を置いたりと、見せる収納の原型のようなやり方。雑然としているようで秩序があるのは、愛している物しか置いていないから。小さな部屋ならではの暮らし方ですよね」

『花森安治の仕事』/読売新聞社 美術館連絡協議会(nostos booksディレクター・山田なつきさん選書)

あらすじ:世田谷美術館で開催された、同名の展覧会の図録。1948年9月に創刊した生活家庭雑誌『美しい暮しの手帖』(のちの『暮しの手帖』)の初代編集長・花森安治(はなもり・やすじ)の記事やアートワークを収録している。

選書理由:nostos booksディレクター・山田なつきさん

「整理・収納する一歩手前で、物を手にするときの『審美眼』について考えるきっかけになる本です。 物を大切にする生活の知恵や、暮しを豊かにするレシピが盛り込まれた記事からは、時代背景が感じられるだけでなく、『庶民の暮しが大事』だという花森安治の哲学が伝わります。とくに初期の誌面には強烈なメッセージ性があり、『自分宛てのメッセージ』を受け取った感覚になれます。 整理・収納をするためには、物が少なければいいというわけではありませんよね。収納に取り掛かる前に、この本を読みながら物選びの観点を見直し、いま持っている物と見つめ合ってはどうでしょうか。 花森が理想とした『美しい暮し』が描きこまれた表紙イラストも収録され、眺めるだけでも楽しい一冊です」

『片づけたい』内澤旬子 佐野洋子 沢野ひとし ジェーン・スー 柴田元幸 松浦弥太郎 ほか/河出書房新社(Readin’ Writin’ BOOKSTORE店主・落合博さん選書)

あらすじ:片づけベタの苦悩、別れがたき品、掃除道具へのこだわり……“片づけ”には、その人の生きかたが表れる。古今の作家たちが綴ったエッセイ32篇。気持ちよく暮らすヒントが見つかるかも。

選書理由:Readin’ Writin’ BOOKSTORE店主・落合博さん

「生きた時代も作風も違う作家によるエッセーを編成した本書。ジェーン・スーさんや柴田元幸さんなど現在人気の書き手から、澁澤龍彦や谷崎潤一郎といった文豪までが名を連ねていて、それぞれの片付けに対する考え方、ひいては生き方までを知ることのできる本。ひとことで“片付け”と言っても、時代によっても作家によってまったく考え方が違い、自分とは異なる視点を得られるのも魅力です。文字の組み方も、当時の雑誌に掲載した時のままだったりして、時代を感じられるのも楽しい。最後のページには、個性に合わせた片付け方がわかる『タイプ別診断』もあるので、このページから読み始めるのも楽しいかもしれません。どんなタイプの人でも参考にできる視点が見つかる、間口の広い“片付け本”です」

『おさらをあらわなかったおじさん』フィリス・クラジラフスキー 文、バーバラ・クーニー 絵、光吉 夏弥 訳/岩波書店(神保町ブックセンター選書担当・久木玲奈さん選書)

あらすじ:おいしいごちそうを作るのが好きで、食べるのも大好き! けれども、食べ終わったときにはもうくたびれて、家じゅうよごれたお皿だらけ……。一人暮しのおじさんは、さてどうしたでしょう?

選書理由:神保町ブックセンター選書担当・久木玲奈さん

「忙しくてお皿を洗う時間がないという方は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。この本の主人公のおじさんも、お皿を洗わない人。最後にはお皿として使えるものがなくなって、なんともみじめな暮らしになってしまいます。でもある日、降ってきた雨でお皿を全部洗い、その問題は解決。片付けて家がピカピカになった時、これからはこまめに洗おうと心に決めるというお話です。この本のいいところは、片付けをしないことを悪いことだと決めつけないところ。絵本らしい飛躍した物語で、主人公の『きれいな部屋は気持ちがいい』という気づきをスマートに伝えます。子どもの本ですが、普遍的なものを描いているのではないでしょうか。自分への戒めとして、キッチンに飾るインテリアとしてもおすすめです」

『もたない男』中崎タツヤ/新潮文庫(古書コンコ堂選書)

あらすじ:命と金と妻以外、なんでも捨てる! 人気漫画『じみへん』作者は究極の断捨離オトコだった――。空き部屋のような仕事場、妻を説き伏せ捨てたソファ、燃やしたらスッキリした大量の漫画原稿。極端すぎる捨て方に笑いが止まらない、異才の漫画家が放つエッセイ集。

選書理由:古書コンコ堂

「『捨てる技術』や『こんまり』がアメリカを中心に世界的に大流行していますよね。漫画家の中崎タツヤさんは、その先を行く狂気の『ミニマリスト』。巻頭7Pはカラー写真で中崎さんの仕事部屋が紹介されているのですが、このページだけでも圧倒されることでしょう。無駄なものを部屋に一切置かない、という意識は想像以上に徹底しています。例えば「ボールペンのインクが減ったら、上の部分は邪魔?」と考え、ノコギリを使ってペンのお尻部分を切り落とし、さらに椅子の背もたれももしかして不要?と感じたら、これもノコギリでカット。思い出の手紙など「使い道がない」と感じたものはバッサバッサと仕分けします。時には妻と〝捨てる・捨てない〟の衝突がありながらも、迫真に迫る捨て癖を極める中崎さんの姿を見ると、スッキリ部屋が正義、というメインストリームを考え直したくなるかもしれません(笑)」

『まるごと本棚の本』センドポインツ・パブリッシング編/グラフィック社(RBL CAFE店主・仲野隆也さん選書)

あらすじ:住空間や図書にあわせてトランスフォームしたり、ソファやランプになるなど、多機能でありながら、インテリアとしても空間をスタイリッシュに演出する本棚。作る人・使う人の想像力と創造力を刺激する、世界の逸品が続々登場!

選書理由:RBL CAFE店主・仲野隆也さん

「世界中のアイデアを集めた本棚のカタログのような一冊です。本は置くと思いがちですが、この本では、吊り下げたり、転がしたり、挟んだり、本自体が本棚になっていたりと、思いもよらない発想で本を収納しています。壁面を使うにしても、完全に見せるために作っていて、詰め込むだけが収納じゃないなと刺激を受けます。ファッションショーの洋服は、普段着にするのは難しくても、夢を見せてくれますよね。この本にも、一般家庭には置けないような奇抜な本棚もありますが、アイデアひとつでこんなにバリエーションができるんだという驚きをくれると同時に、本の収納を考えるモチベーションを上げてくれます」

『プリンセスメゾン』(全6巻) 池辺葵/小学館(恵文社一乗寺店・鎌田裕樹さん選書)

あらすじ:2015年、日本。女性がひとりで家を買うことは、無謀なのか、堅実なのか。年収250万ちょっとの独身女性・沼越さんが、オリンピックを控えた東京で、理想の家を求めて歩く。共感度100%の家探しストーリー。

選書理由:恵文社一乗寺店・鎌田裕樹さん

「主人公の26歳の女性と周囲の女性たちを通して、『家』という容れ物について考える群像劇です。そもそも、漫画としても素晴らしい作品ですが、彼女たちの当たり前の喜びや葛藤に共感するというか、心を動かされます。家は広ければ良いということはありませんが、そうは言っても心地よい暮らしのためには、ある程度の広さや使い勝手は必要です。たとえば私も夕飯を作っていても、コンロがもう一口あれば楽なのに、と毎日のように思っています。私も含め若い世代にとって、家を購入するというハードルは途方もなく高く、いつしか何事も賃貸サイズで収納や生活を組み立てていますが、もう一度まっさらに、どんな暮らしが理想なのか、を考えてみたいですね。そのきっかけになる作品だと思います」

『あなたを選んでくれるもの』ミランダ・ジュライ/新潮社クレスト・ブックス(かもめブックス・前田隆紀さん選書)

あらすじ:映画の脚本執筆に行き詰まった著者は、フリーペーパーに売買広告を出す人々を訪ね、 話を聞いてみた。革ジャン、オタマジャクシ、手製のアート作品、見知らぬ人の家族 写真……。それぞれの「モノ」が、一人ひとりの生活が、訴えかけてきたこととは? 胸を打つインタビュー集。

選書理由:かもめブックス・前田隆紀さん

「収納の前提は、使うこと。いくら収納しても使わなければ意味がありません。 ただ、収納するものを減らそうにも、思い出があるものほど捨てにくいものですよね。では、人にあげてしまうのはどうでしょう。言い換えれば、『人に収納してしまう』ということです。この本では、ネットばかり見ていた脚本家が外に出ることで、予想もしなかった出会いがあります。モノを家から外に出すことも、人間関係を作ります。友情や恋愛のはじまりにおいて、モノの貸し借りは次に会う約束のようなものですが、予定を合わせづらい大人にとっても、モノをあげることは会って話をする口実になります。『人に収納』することは、人に会うための種のようなものになり得ると思います」

『正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法』南野忠晴/岩波ジュニア新書(誠光社店主・堀部篤史さん選書)

あらすじ:家庭科は、自分の暮らしを自分で整える力だけでなく、この社会の中で他者とともに生きていく力を育ててくれる教科。ご飯の作り方、お金とのつきあい方、時間の使い方など、自立にあたってどんな知識や技術が必要か、10代の暮らしに沿って具体的にアドバイスする。

選書理由:誠光社店主・堀部篤史さん

「誠光社では実用書は扱わないかわりに、児童書をあえて大人向けの本と一緒に並べたりしています。専門的なテーマで分厚い本を読むのは大変ですが、児童書というかたちで読むとストーリーとして認識でき、馴染みのない世界の話でも簡単に読めるので、入り口としてもいいものが多いんです。この本は昔からよく売れていて、『パンツのたたみ方』というタイトルですが実用的なマニュアルではなく、家事や整理整頓をなぜするのか、家族の中で生きるとはどういうことなのかという哲学的な視点も含めて、子どもにも分かるように文章にしてある。この岩波ジュニア新書のシリーズは、小学校中学年・高学年向けと謳っていますが、テーマが面白く、大人が読むに値する内容も多いんです」